Le mot alambic vient de l'arabe al 'inbïq, lui-même emprunté au grec tardif ambix (= vase).

L'invention de l'alambic est attribuée aux arabes, aux alentours du Xe siècle.

Ainsi

Abu

Al-Qasim

(Aboulcassis),

un

des

plus

grands

chirurgiens

arabes,

passe

pour

en

être

l'inventeur.

Mais le principe existait déjà bien avant, et les grecs le connaissaient.

On

trouve

des

traces

de

l'invention

de

l'alambic

par

les

Égyptiens

et

en

Mésopotamie

vers

3500

ans

avant JC.

Après

les

Mésopotamiens,

ce

sont

les

Égyptiens

de

l’Antiquité

qui

ont

développé

la

technique

de

la

distillation adoptée ensuite par les Grecs.

Le

principe

de

distillation

est

décrit

dans

les

traités

de

deux

femmes

chimistes

Égyptiennes,

appelées

Cléopâtre

et

Marie,

et

dont

fait

état

le

traité

du

IIIème

siècle

de

Zozime

conservé

dans

la

Bibliothèque de Saint-Marc à Venise.

Au Moyen-âge, l’alambic est assez largement utilisé dans le pourtour méditerranéen.

C’était

probablement

une

machine

très

rustique

qui

a

été

améliorée

à

partir

du

XIIIème

siècle,

en

Italie d’abord, puis dans le sud de la France au XVIIème siècle.

Mais

c’est

fin

XVIIIème,

et

surtout

début

XIXème,

que

les

principales

améliorations

sont

apportées

par

Edouard

Adam

à

Montpellier

grâce

aux

travaux

du

chimiste

de

Nîmes,

Laurent

Solimani,

ensuite par Isaac Bérard, fabricant d’eau-de-vie à Gallargues près de Nîmes.

Ces

développements

aboutissent

au

dépôt

de

plusieurs

brevets

dont

celui

de

1811

au

nom

de

tous

les

"inventeurs", Adam, Solimani et Bérard.

L'alambic

fut

d'abord

utilisé

pour

fabriquer

des

eaux

florales,

des

huiles

essentielles

ou

des

médicaments,

avant

de

permettre

la

production

d'eau

de

vie

par

distillation

de

jus

de

fruits

fermentés.

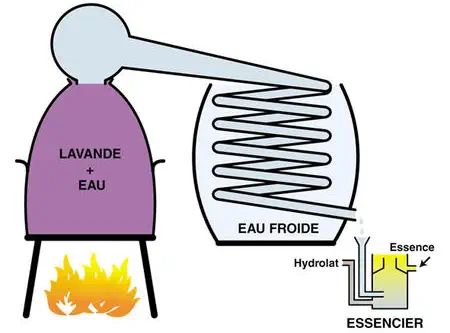

Un

alambic

simple

comprend

un

premier

récipient

comprenant

le

moût

(liquide

à

distiller)

lequel

est chauffé (bain-marie, gaz, feu de bois...).

Les vapeurs d'alcools qui se forment sont dirigées dans un tuyau, avec lequel elles seront refroidies.

Condensées

et

refroidies,

ces

vapeurs

se

transformeront

en

liquide

et

seront

récupérées

dans

un

récipient.