Venant

de

la

mythologie

grecque,

Dionysos

(fils

de

Zeus

et

de

Sémélése),

il

se

retrouve

sous le nom de Bacchus chez les romains.

Dieu

de

la

vigne,

de

la

végétation

et

des

plaisirs,

chez

les

romains,

il

était

le

fils

de

Jupiter

et d'une simple mortelle, la princesse Sémélé.

Junon, l'épouse légitime, la fit périr dans l'incendie de son palais.

Heureusement,

Jupiter

réussit

(par

on

ne

sait

quelle

opération

...

)

à

sauver

le

fœtus

et

à

le

mettre

dans

sa

cuisse

où

il

le

garda

le

temps

nécessaire

pour

qu'il

termine

son

développement (d'où l'expression bien connue: "être né de la cuisse de Jupiter").

Il

voyagea

beaucoup

pour

échapper

au

courroux

tenace

de

Junon,

accompagné

par

son

père nourricier Silène.

Ce

dernier

l'initia

aux

plaisirs

du

vin

qui,

selon

lui,

éclaircissait

l'esprit

et

permettait

de

pénétrer

les

mystères

de

la

création

du

monde

(beaucoup

ont

courageusement

essayé

depuis

...

et

on

ne

sait

toujours

rien

...

il

faut

dire

qu'ils

oublient

régulièrement

la

couronne

de lierre qui dissipe les effets de l'ivresse ...).

On

dit

que

les

masques

et

les

cris

des

cortèges

de

Bacchus

donnèrent

naissance

aux

premières

représentations

théâtrales

qui

d'ailleurs

commençaient

toujours

par

un

sacrifice au dieu ...

souvent des pies ...

car elles sont bavardes, comme ceux qui ont trop bu ... !

Bacchus : Le dieu romain du vin et de la fête

Bacchus,

figure

emblématique

de

la

mythologie

romaine,

incarne

l'esprit

de

la

célébration,

du vin et de la libération.

Divinité

majeure

du

panthéon

romain,

il

représente

à

la

fois

la

joie

et

les

excès,

la

nature

sauvage et la civilisation.

De

sa

naissance

extraordinaire

à

l'héritage

qu'il

a

laissé

dans

l'art

et

les

traditions,

découvrez

comment

ce

dieu

complexe

a

façonné

notre

compréhension

de

la

dualité

entre

ordre et chaos, entre raison et passion.

Origines et identité mythologique

Naissance divine et tribulations

La

naissance

de

Bacchus

constitue

l'un

des

récits

les

plus

extraordinaires

de

la

mythologie

romaine.

Fils

de

Jupiter

(Zeus

dans

la

mythologie

grecque)

et

de

Sémélé,

une

princesse

mortelle

de

Thèbes, sa venue au monde est marquée par le drame.

Manipulée

par

la

jalouse

Junon

(Héra),

Sémélé

demande

à

voir

Jupiter

dans

toute

sa

splendeur divine.

Lié

par

une

promesse

irrévocable,

Jupiter

se

présente

à

elle

dans

sa

forme

véritable,

mais

aucun

mortel

ne

peut

supporter

la

vision

d'un

dieu

sans

protection

:

Sémélé

est

instantanément consumée par les flammes divines.

Dans

un

acte

désespéré

pour

sauver

son

fils,

Jupiter

extrait

le

fœtus

du

ventre

de

Sémélé

et,

dans

un

geste

sans

précédent,

le

coud

dans

sa

propre

cuisse

où

l'enfant

poursuivra

sa

gestation jusqu'à terme.

Cette

seconde

naissance,

directement

issue

du

corps

d'un

dieu,

confère

à

Bacchus

un

statut

particulier

:

né

deux

fois

(dithyrambos

en

grec),

il

incarne

déjà

la

dualité

et

la

renaissance qui caractériseront son culte.

Une enfance menacée

La jalousie de Junon ne s'éteint pas avec la mort de Sémélé.

Pour

protéger

l'enfant

divin,

Jupiter

le

confie

aux

nymphes

du

mont

Nysa,

lieu

mythique

dont la localisation reste volontairement imprécise.

Ces

années

de

formation

marquent

profondément

Bacchus,

qui

conservera

toujours

un

lien privilégié avec les créatures de la nature et les espaces sauvages.

C'est

durant

cette

période

qu'il

découvre

la

vigne

et

ses

propriétés,

développant

l'art

de

la

vinification qu'il partagera ensuite avec les humains.

Certaines

versions

du

mythe

évoquent

également

un

épisode

dramatique

où

Junon,

toujours

déterminée

à

éliminer

ce

fils

illégitime,

aurait

envoyé

les

Titans

pour

le

déchiqueter.

Après

avoir

réussi

leur

funeste

mission,

le

cœur

de

l'enfant

aurait

été

sauvé

puis

ingéré

par

Jupiter,

permettant

une

troisième

naissance

miraculeuse

de

Bacchus,

renforçant

encore

son association avec les cycles de mort et de renaissance.

Liber Pater : l'assimilation latine

Dans

la

religion

romaine

originelle,

avant

l'importation

massive

des

cultes

grecs,

existait

déjà

une

divinité

nommée

Liber

Pater

("Père

Libre"),

associée

à

la

fertilité

agricole,

la

fécondité et la liberté.

Cette

divinité

italique

fut

progressivement

assimilée

à

Bacchus/Dionysos

lorsque

son

culte

fut introduit à Rome.

Cette fusion sémantique est particulièrement significative.

Elle

souligne

la

dimension

libératrice

de

Bacchus,

qui,

à

travers

le

vin

et

l'extase

mystique,

permet

aux

humains

de

s'affranchir

temporairement

des

contraintes

sociales

et

des

limitations de la conscience ordinaire.

Cette

double

identité,

Bacchus

et

Liber

Pater,

témoigne

de

la

complexité

de

cette

figure

divine qui transcende les catégories simples.

Ni

tout

à

fait

grec,

ni

pleinement

romain,

Bacchus

incarne

une

force

religieuse

transculturelle

qui

a

su

s'adapter

et

évoluer

à

travers

différentes

civilisations

méditerranéennes.

Attributs, symboles et représentations

L'iconographie

de

Bacchus

s'est

développée

sur

plusieurs

siècles,

évoluant

des

représentations

archaïques

aux

interprétations

sophistiquées

de

l'époque

romaine

impériale.

À

travers

ces

évolutions,

certains

attributs

et

symboles

sont

demeurés

constants,

permettant

d'identifier

immédiatement

cette

divinité

complexe

dans

l'art

antique

et

moderne.

Le thyrse

Le

bâton

cérémoniel

de

Bacchus,

appelé

thyrse,

constitue

l'emblème

de

son

autorité

divine.

Cette

longue

tige,

habituellement

faite

de

fenouil,

est

surmontée

d'une

pomme

de

pin

et

enveloppée de feuilles de lierre et de vigne.

Il

symbolise

à

la

fois

la

fertilité

(par

sa

forme

phallique)

et

le

pouvoir

transformateur

de

la

divinité.

La vigne et le vin

Le

raisin

et

la

vigne

représentent

l'attribut

primordial

de

Bacchus,

incarnant

le

cycle

de

transformation, de mort et de renaissance.

La

fermentation

du

raisin

en

vin

symbolise

le

passage

d'un

état

à

un

autre,

processus

alchimique qui reflète les mystères dionysiaques.

Le lierre

Plante

toujours

verte

qui

s'enroule

autour

des

arbres

et

des

structures,

le

lierre

symbolise

la

persistance

de

la

vie

même

en

hiver,

ainsi

que

l'adhérence

tenace

des

fidèles

à

leur

divinité.

Dans

les

rituels

"bacchiques",

les

couronnes

de

lierre

servaient

d'antidote

symbolique

aux

effets de l'ivresse.

Représentations physiques et symboliques

Contrairement

à

d'autres

divinités

masculines

du

panthéon

romain,

Bacchus

est

généralement

représenté

sous

les

traits

d'un

jeune

homme

au

visage

doux,

parfois

presque

androgyne.

Cette

apparence

efféminée,

accentuée

dans

certaines

représentations

par

des

vêtements

flottants

ou

des

postures

languides,

souligne

sa

nature

ambivalente,

transcendant

les

catégories binaires strictes.

Des

cornes

discrètes

peuvent

orner

son

front,

rappelant

son

association

avec

les

forces

vitales et les animaux sauvages.

Dans

l'art

romain,

Bacchus

apparaît

fréquemment

souriant,

le

regard

légèrement

voilé,

comme habité par l'ivresse divine qu'il incarne.

Sa

nudité

partielle

ou

complète,

courante

dans

les

sculptures,

évoque

la

liberté

qu'il

représente,

l'affranchissement

des

conventions

sociales

que

procure

l'expérience

bachique.

Souvent

couronné

de

pampres

de

vigne

ou

de

lierre,

il

tient

typiquement

une

coupe

de

vin

(canthare) dans une main et son thyrse emblématique dans l'autre.

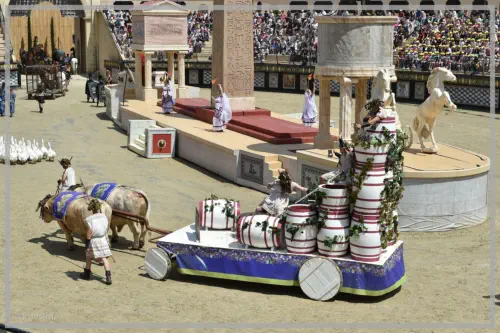

Le cortège dionysiaque

Bacchus est rarement représenté seul.

Son

cortège,

ou

thiase,

constitue

un

élément

fondamental

de

son

identité

visuelle

et

mythologique.

Ce

groupe

de

figures

divines

et

semi-divines

qui

l'accompagnent

amplifie

et

illustre

les

différentes facettes de son pouvoir :

Les Bacchantes ou Ménades

Adoratrices

féminines

de

Bacchus,

elles

sont

représentées

dans

un

état

d'extase

mystique,

dansant

frénétiquement,

jouant

de

divers

instruments

de

musique,

ou

déchirant

des

animaux à mains nues (sparagmos) dans leur frénésie divine.

Vêtues de peaux de bêtes et couronnées de lierre, elles incarnent la libération des pulsions.

Les Satyres

Créatures

mi-hommes

mi-boucs,

les

satyres

incarnent

une

sexualité

débridée

et

une

connexion profonde avec la nature sauvage.

Figures

comiques

et

lascives,

ils

symbolisent

les

aspects

charnels

du

culte

bachique,

jouant

de la flûte et poursuivant les nymphes et les ménades.

Silène

Vieux satyre ventru et ivre, tuteur et compagnon fidèle de Bacchus.

Généralement

représenté

chevauchant

maladroitement

un

âne,

il

incarne

la

sagesse

paradoxale

que

peut

révéler

l'ivresse,

sous

ses

apparences

grotesques

se

cache

souvent

un

sage capable de profondes vérités philosophiques.

Dualité et paradoxe : l'essence de Bacchus

Au-delà

de

ses

attributs

visuels,

Bacchus

incarne

une

profonde

dualité

symbolique

qui

fait

toute la richesse de cette figure divine.

Cette

ambivalence

fondamentale

reflète

parfaitement

les

effets

du

vin

lui-même

:

source

de

joie,

de

communauté

et

d'inspiration

lorsqu'il

est

consommé

avec

mesure

;

cause

de

débordements, de violence et de folie lorsqu'il mène à l'excès.

Bacchus

préside

à

cette

frontière

délicate

entre

la

civilisation

et

la

sauvagerie,

entre

la

conscience et l'inconscient, entre la raison et l'ivresse extatique.

C'est

précisément

cette

complexité

qui

a

fait

de

lui

une

figure

si

fascinante

et

durable

dans

l'imaginaire occidental.

Le culte, les fêtes et l'héritage de Bacchus

Les Bacchanales : splendeur et scandale

Les

Bacchanales

(Bacchanalia)

constituent

l'expression

la

plus

célèbre

et

la

plus

controversée du culte bachique à Rome.

Ces

célébrations

rituelles

se

déroulaient

initialement

dans

un

cadre

relativement

restreint

:

trois

jours

par

an,

dans

un

bois

sacré

près

de

Rome,

et

étaient

exclusivement

réservées

aux femmes.

Sous

la

direction

de

prêtresses,

ces

rites

comportaient

probablement

des

danses

extatiques,

la

consommation

de

vin,

et

potentiellement

des

états

de

transe

permettant

une

communion mystique avec la divinité.

"Quand

le

vin

est

répandu,

quand

la

nuit

et

le

mélange

des

sexes,

l'âge

tendre

avec

le

plus

mûr,

ont

éteint

tout

sentiment

de

pudeur,

toutes

les

corruptions

commencent

à

se

produire..."

Tite-Live, Histoire romaine, Livre XXXIX

Vers

le

début

du

IIe

siècle

av.

J.-C.,

ces

pratiques

connurent

des

transformations

significatives.

Augmentation

de

la

fréquence

des

célébrations

(jusqu'à

cinq

fois

par

mois),

admission

des

hommes aux cérémonies et déplacement des rituels vers des espaces privés.

C'est

cette

évolution

qui

déclencha

la

répression

brutale

de

186

av.

J.-C.,

connue

sous

le

nom du "Scandale des Bacchanales" (Bacchanalia scandalum).

L'historien

Tite-Live

décrit

en

termes

alarmistes

les

activités

supposées

des

adeptes

:

débauches sexuelles, meurtres rituels, falsification de testaments, faux témoignages.

Bien

que

ces

accusations

relèvent

probablement

en

grande

partie

de

la

propagande

politique,

elles

conduisirent

le

Sénat

à

promulguer

le

Senatus

consultum

de

Bacchanalibus,

un

décret

interdisant

les

Bacchanales

dans

toute

l'Italie

et

ordonnant

l'exécution de milliers d'adeptes.

Dimension sociale

Les

Bacchanales

représentaient

une

inversion

temporaire

de

l'ordre

social

établi,

permettant

notamment

aux

femmes

d'échapper

brièvement

aux

contraintes

patriarcales

de la société romaine.

Dimension religieuse

Au-delà

des

aspects

festifs,

le

culte

comportait

une

véritable

dimension

mystique,

promettant

aux

initiés

une

relation

privilégiée

avec

la

divinité

et

potentiellement

des

formes de salut dans l'au-delà.

Dimension politique

La

répression

des

Bacchanales

s'inscrit

dans

un

contexte

de

méfiance

envers

les

cultes

étrangers perçus comme menaçant l'identité romaine traditionnelle et l'autorité de l'État.

L'héritage artistique et culturel

Malgré

la

répression

officielle,

la

figure

de

Bacchus

n'a

jamais

cessé

de

fasciner

l'imaginaire occidental.

Son

influence

s'est

manifestée

à

travers

les

siècles

dans

d'innombrables

expressions

artistiques :

Dans

l'Antiquité,

sculptures,

mosaïques

et

fresques

représentant

Bacchus

et

son

cortège

ornaient les villas romaines, les thermes et les temples.

Les

scènes

bachiques

figurent

parmi

les

motifs

décoratifs

les

plus

populaires

de

l'art

romain.

À

la

Renaissance

et

au

Baroque,

le

Caravage,

Titien,

Rubens

et

de

nombreux

autres

maîtres ont créé des œuvres monumentales célébrant Bacchus.

Ces

représentations

explorent

souvent

les

thèmes

de

l'extase,

de

l'abondance

et

de

la

sensualité.

À

l'époque

moderne,

Bacchus

inspire

encore

les

artistes

contemporains,

du

cinéma

à

la

littérature,

symbolisant

alternativement

la

liberté

créatrice,

la

résistance

aux

normes

sociales ou la recherche d'états de conscience altérés.

Bacchus aujourd'hui : persistances et transformations

L'esprit

bachique

perdure

dans

de

nombreuses

traditions

contemporaines,

même

si

la

référence explicite à la divinité antique s'est estompée.

Dans

le

monde

viticole,

Bacchus

reste

une

référence

incontournable,

donnant

son

nom

à

des cépages, des concours œnologiques et des festivités célébrant les vendanges.

Les

confréries

bachiques

perpétuent

un

esprit

de

convivialité

et

de

célébration

autour

du

vin qui trouve ses racines directes dans les traditions antiques.

Plus

largement,

l'influence

bachique

se

manifeste

dans

notre

rapport

moderne

à

la

fête,

à

l'abandon temporaire des inhibitions et à la recherche d'expériences transcendantes.

Le

carnaval,

avec

ses

inversions

sociales

et

sa

célébration

de

l'excès,

constitue

peut-être

l'héritier le plus direct des anciennes Bacchanales.

Sur

un

plan

philosophique,

l'opposition

nietzschéenne

entre

les

principes

apollinien

(ordre,

raison,

mesure)

et

dionysiaque

(chaos,

créateur,

passion,

démesure)

témoigne

de

la persistance de ces archétypes dans notre compréhension de la condition humaine.

Bacchus/Dionysos

représente

toujours

cette

part

d'ivresse,

littérale

ou

métaphorique,

nécessaire

à

l'équilibre

psychique

et

social,

ce

moment

où

les

frontières

s'effacent

et

où

l'individu se reconnecte à des forces plus vastes que lui-même.

Aujourd'hui

encore,

la

figure

de

Bacchus

nous

rappelle

cette

vérité

paradoxale

:

une

civilisation

qui

nierait

complètement

les

énergies

bachiques,

risquerait

de

sombrer

dans

une

rigidité

stérile,

tandis

qu'une

société

qui

s'y

abandonnerait

sans

mesure

courrait

à

sa

destruction.

C'est

dans

cette

tension

dynamique,

entre

ordre

et

chaos,

que

réside

peut-être

le

message

le plus profond du mythe bachique.