Les

bouleversements

révolutionnaires

qui

commencent

en

1789

amènent

en

ce

Bas-Poitou

qui

va devenir la Vendée, comme ailleurs, des espoirs, des déceptions et des conflits.

Les

heurts

entre

les

différents

acquéreurs

de

bien

nationaux

dans

les

villes

et

dans

les

campagnes

et

autour

de

la

constitution

civile

du

Clergé,

mais

surtout

la

mort

du

roi,

la

déportation

des

prêtres

légitimes

puis

l'annonce

de

la

levée

des

300.000

hommes

en

février

et

mars

1793

pour défendre la patrie en danger, déclenchent l'insurrection.

Ces

événements,

considérés

comme

la

plus

Grande

Guerre

civile

des

temps

modernes,

se

déroulèrent en ce pays d'ouest qui s'appelle désormais dans l'Histoire : la Vendée Militaire.

A Beaupreau, la garde nationale tire sur la foule des réfractaires.

A

Saint-Fulgent,

à

Machecoul,

Brains,

la

Verrie

et

à

Saint-

Florent-le-Vieil,

les

jeunes

gens

refusent le tirage au sort qui doit les conduire aux frontières.

C'est

de

Saint-Florent-le-Vieil

qu'une

bande

d'insurgés

conduite

par

le

voiturier

du

Pin-en-Mauges

: Cathelineau, s'élance et prend Jallais, Chemillé, Cholet.

Partout,

les

paroisses

se

mobilisent

ameutées

par

le

tocsin,

des

troupes

se

forment,

à

Maulévrier,

à

la

Gaubretière,

à

Vue,

à

Chanzeaux,

à

Challans,

à

l'Oie,

et

se

donnent

des

chefs

:

le

garde-

chasse STOFFLET, SAPINAUD, BONCHAMPS, d'ELBEE et l'officier de marine Charette.

Nous

sommes

le

16

mars

1793,

les

Mauges,

le

bocage,

le

marais

breton,

une

partie

de

la

Loire

Inférieure sont sous les armes.

La Convention n'a pas encore réagi.

Il

faudra

la

défaite

des

troupes

commandées

par

le

Général

de

Marcé,

entre

l'Oie

et

Saint-

Vincent-Sterlanges

pour

que

les

Conventionnels

comprennent

qu'une

véritable

guerre

est

commencée sur la rive gauche de la Loire.

A partir de ce jour, elle s'appellera "la Guerre de Vendée".

La

Convention

décide

de

dépêcher

les

renforts

dans

les

villes

d'Angers,

de

Nantes

et

des

Sables

d'Olonne, qui n'ont pas pris part au soulèvement.

Mais,

les

brigands,

comme

les

désignent

les

bulletins

officiels,

enhardis

par

leurs

premiers

succès,

volent

de

victoire

en

victoire,

en

particulier

dans

les

Mauges,

à

Chemillé,

à

Vihiers,

à

Coron.

C'est

le

moment

où

les

paysans

des

Aubiers

et

des

Echaubrognes

nomment

à

leur

tête

Henri

de

La Rochejacquelein.

Dans le marais, la situation est plus indécise.

A Challans, à la Garnache, à Sallertaine.

La République organise alors trois années pour lutter contre l'ennemi intérieur.

Plusieurs dizaines de milliers d'hommes pour mater la Vendée.

Sur

le

terrain

cependant,

les

insurgés

sont

toujours

victorieux

:

ils

prennent

Bressuire,

puis

le

5

mai 1793, la citadelle de Thouars que défend le Général Quetineau.

Parthenay est occupée le 13 mai ainsi que la Châtaigneraie.

La

bataille

pour

Fontenay

capitale

du

Bas-Poitou,

réussit

lors

de

la

deuxième

attaque

le

25

mai

et

ouvre aux insurgés la porte des Deux-Sèvres et de la Charente.

Dans

le

nord

du

pays,

Saumur

tombe

à

son

tour

sous

les

coups

de

30.000

Vendéens

malgré

la

vaillance

des

officiers

républicains

qui

défendent

la

ville

:

Berthier,

futur

Maréchal

d'Empire

et

un

jeune Lieutenant Marceau.

Pour

couronner

cette

victoire,

on

apprend

qu'après

des

revers

à

Legé

et

à

Noirmoutier,

l'armée

de Charette a finalement repris Machecoul.

Alors

que

le

conseil

supérieur

de

Châtillon

administre

le

pays

conquis,

la

troupe

des

Vendéens

devenue la grande armée catholique et royale se donne Catherine comme généralissime.

Tout semble alors permis aux insurgés.

Les Vendéens auraient pu marcher sur Paris, mais les chefs tergiversent.

Ils

hésitent

à

emmener

loin

de

leur

village

des

paysans

qu'ils

savent

ne

pouvoir

tenir

sous

les

armes plus de deux ou trois jours.

Après

la

prise

de

Saumur

en

effet,

la

grande

armée

se

désagrège

:

l'époque

des

travaux

agricoles approche. Ce sera le drame permanent de cette armée temporaire.

L'attaque

de

Nantes

le

29

juin

1793

par

les

Vendéens

constitue

un

tournant

dans

l'histoire

de

l'insurrection.

Après

s'être

emparée

d'Angers,

l'armée

vendéenne

marche

sur

la

ville

avec

l'espoir

de recevoir, grâce à son port, l'aide de l'Angleterre.

L'armée de Charrette vient renforcer les divisions de Cathelineau, de d'Elbée et de Bonchamps.

En face, le général républicain Canclaux dispose d'une force de 12.000 hommes.

Sa

résistance

énergique

et

la

mort

de

Cathelineau

débande

les

troupes

des

insurgés

qui

se

retirent.

Pendant l'été, les troupes républicaines de Westerman reconquièrent Bressuire et Châtillon.

Saumur, Angers, Ancenis sont réoccupées elles aussi.

Les Vendéens toutefois sont victorieux à Vihiers le 10 Juillet et aux Pont-de-Cé deux jours après.

Dans la plaine, l'armée vendéenne échoue à deux reprises devant Luçon.

Malgré

les

succès

de

septembre

sous

le

commandement

du

nouveau

généralissime

d'Elbée,

l'automne apparaît lourd de menaces.

En

effet,

le

Gouvernement

envoie

18.000

hommes

de

la

garnison

de

Mayence

qui

vient

de

capituler.

Partis

de

Nantes,

les

Mayençais

commandés

par

Kléber,

expulsent

Charette

du

Pays

de

Retz,

envahissent

le

bocage,

reprennent

Montaigu

et

Clisson

dans

le

but

d'acculer

les

insurgés

à

la

Sèvre.

Cependant, les Vendéens se ressaisissent et le 19 septembre 1793, les Républicains sont défaits à Torfou mais également à Saint-Fulgent et à Coron.

La Convention donne alors à ses troupes l'ordre de vaincre à tout prix avant le 20 Octobre.

De leur côté, les chefs vendéens s'opposent sur la conduite à tenir, à l'exception de Charette, ils décident finalement d'attaquer Cholet le 17 Octobre à l'aube.

La bataille de Cholet qui entraîne la destruction quasi complète de la ville est la plus importante des Guerres de Vendée.

Plus de 60.000 adversaires s'opposent au nord de la ville.

Lescure et d'Elbée sont gravement blessés.

Bonchamps évacué mourant à Saint-Florent-le-Vieil, dans un geste de pardon, fait libérer 5.000 prisonniers.

La grande armée catholique et royale fuit vers la Loire, entraînant les populations du Haut Bocage et des Mauges.

Alors,

commence

ce

que

l'Histoire

appelle

"la

Virée

de

Galerne"

du

nom

d'un

vent

de

Norois

qui

souffle

dans

le

pays.

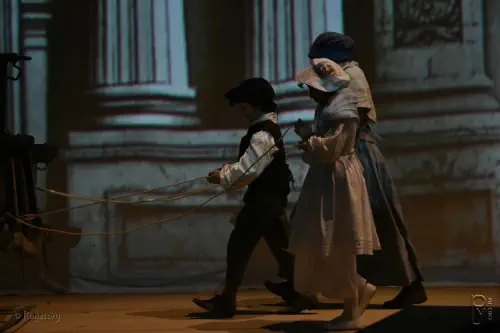

Plus

de

80.000

combattants,

femmes

et

enfants réussissent à franchir le fleuve à Saint-Florent-le-Vieil.

Charette, lui, est resté dans son marais, persuadé que le combat outre Loire est une erreur stratégique.

Henri

de

La

Rochejacquelein,

troisième

généralissime

de

la

grande

armée

catholique

et

royale,

décide

de

se

diriger

à

travers

l'Anjou

et

le

Maine

vers

Granville pour attendre le secours des Anglais.

Plusieurs

victoires

jalonnent

cette

route,

à

Entrammes,

à

Château-Gontier

où

est

blessé

le

général

républicain

Beaupuy,

à

Laval

où

les

insurgés

de

Vendée

font leur jonction avec les Chouans du Maine amenés par Jean Cottereau et ceux du Morbihan par Cadoudal.

Lescure succombe à ses blessures le 4 novembre peu avant Fougères.

Les troupes du Prince de Talmont enlèvent cependant la ville, puis Dol-de-Bretagne, mais les Vendéens échouent devant Granville le 14 novembre.

Le retour de la grande armée vendéenne est alors une longue suite de combats meurtriers par Fougères, Laval, la Flèche.

C'est une troupe épuisée qui met le siège sans succès devant Angers le 3 Décembre.

Les Vendéens se replient sur la Mans où, après avoir investi la ville, ils sont surpris par les troupes de Westerman, de Marceau et de Kléber.

On estime qu'ils furent environ 15.000 à périr au cours des combats.

Les rescapés se dirigent vers Ancenis, pourchassés, encerclés par les troupes républicaines, ils se font massacrer à Savenay.

Nous sommes le 23 décembre 1793. La Virée de Galerne est achevée.

Sur les 80.000 Vendéens qui, en octobre, avaient franchi la Loire, 5.000 seulement rentreront dans leur pays.

La

Convention,

reprenant

un

plan

de

destruction

proposé

par

Barère,

décide

de

parachever

l'anéantissement

du

pays

insurgé

par

l'incendie

des

maisons

et

des récoltes et l'extermination des habitants.

Imaginées par la Général Turreau, les colonnes infernales détruisent tout sur leur passage.

Le Château du Puy-du-Fou, comme la plupart des propriétés du bocage vendéen, est brûlé en 1794.

Ces

colonnes

infernales

sèment

la

terreur

et

commettent

des

atrocités,

dont

une

des

plus

honteuses

est

sans

doute

le

massacre

des

enfants

des

Lucs-sur-

Boulogne.

Attisée par la haine la résistance continue.

La Rochejaquelein remporte plusieurs succès éphémères dans les Mauges et périt dans une escarmouche près de Nuaillé.

D'Elbée est fusillé à Noirmoutier.

De

son

côté,

après

avoir

repris

l'île

au

nom

du

roi

dans

l'hypothèse

d'un

débarquement

anglais,

Charrette

et

sa

troupe

sont

poursuivis

par

le

général

Haxo

qui trouve la mort le 20 mars aux Clouzeaux.

En

avril

1794,

Marigny,

un

des

chefs

vendéens

accusé

par

ses

pairs

d'avoir

favorisé

la

défaite

de

Chaudron-en-Mauges,

est

fusillé

après

un

simulacre

de

jugement.

A Belleville-sur-Vie, Charette mène une guérilla permanente contre les colonnes républicaines.

La mésentente, puis la rupture avec Stofflet, ne favorise pas le développement de la rébellion.

La chute de Robespierre, l'impossibilité d'anéantir totalement la révolte par les armes, conduit la Convention à entamer des négociations avec Charette.

Celles-ci aboutissent au traité de La Jaunaye, aux portes de Nantes, qui est signé en février 1795.

Les Vendéens obtiennent :

- la liberté religieuse,

- l'amnistie pour tous ceux qui font acte de soumission,

- la restitution des biens confisqués,

- la suppression de la conscription,

- le paiement des bons signés par l'armée catholique et royale.

Ils reconnaissent se soumettre aux lois de la République.

Pour célébrer cette réconciliation, Charette, Sapinaud et leurs troupes défilent aux côtés de Canclaux dans la ville de Nantes en liesse.

Stofflet

paraphe

le

2

mai

à

Saint-Florent-le-Vieil

le

traité

de

paix.

Parallèlement,

le

général

Canclaux

entame

près

de

Rennes,

à

la

Habillais,

des

pourparlers

avec les chefs chouans de Normandie et de Bretagne.

Mais

la

mort

de

Louis

XVII,

le

8

juin

1795,

la

promesse

du

Comte

d'Artois

et

des

Anglais

de

débarquer

des

troupes

en

Vendée,

l'agitation

des

campagnes

née de la misère, la pression des chefs chouans, l'application restrictive des traités, en particulier en ce qui concerne les prêtres, relancent l'insurrection.

Stofflet et Charrette reprennent les armes avec l'espoir d'être bientôt commandés par un prince de la maison de France.

C'est à Quiberon que débarquent finalement les émigrés en juillet 1795.

Ils pensent que la Vendée est à bout de forces et qu'en Bretagne, la grande armée des Chouans favorisera la réussite de leur entreprise.

L'habileté tactique de Hoche, les erreurs accumulées par les chefs des émigrés, donne la victoire aux républicains.

Charette, qui tient encore sous les armes une nombreuse troupe appelle de tous ses vœux le débarquement du Comte d'Artois.

Celui-ci s'est installé à l'Ile d'Yeu le 2 octobre, mais repart bientôt en Angleterre.

Les Vendéens sont désormais seuls face au destin.

Hoche parvient à surprendre Stofflet qui est fusillé à Angers.

Après

une

fuite

éperdue

en

compagnie

de

quelques

fidèles,

Charette

est

capturé

par

le

Général

Travot

dans

les

bois

de

la

Chabotterie

et

fusillé

à

Nantes

le

29 mars 1796.

Hoche rentre à Paris en triomphateur.

Son nom sera associé à la pacification de la Vendée.

Les successeurs de Stofflet, d'Autichamp et de Suzannet résistent encore quelque temps.

La guérilla des chouans du Maine et de Normandie se poursuit également pendant plusieurs mois, mais pour la Vendée, la lutte est achevée.

La Grande Guerre de Vendée a fait, selon les estimations 200.000 à 300.000 morts parmi les insurgés et laisse un pays ruiné.

Des troubles renaissent en 1799 et pendant les cent jours.

En 1832, la Duchesse de Berry tente de soulever à nouveau le pays contre le régime du roi citoyen.

En vain...

La Vendée sort enfin des quarante années les plus cruelles de son histoire.

Deux siècles après, les traces de ses événements sont encore présents dans les mémoires.