Nous

sommes

à

la

veille

de

la

Grande

Révolution

Française,

de

sourds

grondements

l'annoncent,

c'est

un

monde

qui

va

basculer

et

Louis

Isaac

de

Marconnay

(1755-

1796)

ne possédera pas le Puy du Fou très longtemps.

Dés

le

début

du

soulèvement

de

Vendée,

le

château

se

trouve

au

centre

de

la

région

tenue

par

les

blancs.

Avec

la

"Virée

de

Galerne"

(16

octobre

au

23

décembre

1793),

la

situation va évoluer très vite évoluer.

Le 8 novembre 1793, le citoyen BARON rentre et investit la commune des Epesses.

Avec

ses

hommes,

il

capture

une

trentaine

d'homme

coupable

d'avoir

prit

les

armes

contre la République.

Dans

la

foulée,

il

perquisitionne

le

Puy

du

Fou

à

la

recherche

du

sénéchal

Girault

qui

a

juste

le

temps

de s'enfuir.

Le

nouveau

seigneur

était

né

le

10

mars

1755,

d'une

vieille

famille

Bas-

Poitevine,

dont

une

branche

possédera la Débutrie, en Rochetrejoux.

Il avait épousé cinq ans avant son acquisition du Puy du Fou, Louise de Badier.

Il

entra

dans

d'armée

Royale

comme

tous

les

nobles,

participa

en

1789

aux

Elections

pour

les

Etats

Généraux.

Ensuite répondant à l'appel des Princes, frères de Louis XVI (

1754-1793),

part en Emigration pour rejoindre

le Comte d'Artois, le futur Charles X

(1757-1836).

Louis de Marconnay fit la Campagne de 1792, passa en Angleterre et de là, tenta de rejoindre les Chouans

de Bretagne.

Il fut tué dans un obscur combat en 1796, et sa veuve se trouvant à Londres, recevait une lettre datée du 10

avril 1796, dans laquelle son correspondant écrivait :

"Sur cent cinquante qui sont passés ici, il y en a cent qui voudraient n'y être jamais venus".

Avant

d'émigrer

et

même

avant

d'en

avoir

terminé

avec

le

paiement

du

Puy

du

Fou,

Louis

de

Marconnay

revendit

ce

domaine,

le

17

janvier

1791,

pour

882.400

livres à Clément-Charles-François de L'Averdy (1723

1793), Contrôleur Général des Finances, protégé de Madame de Pompadour

(1721-1764).

Clément-Charles-François de L'Averdy fut victime de la Terreur.

On

l'accusa

d'avoir,

comme

Contrôleur

des

Finances,

été

l'un

des

instigateurs

du

fameux

"Pacte

de

Famine"

destiné

suivant

les

Révolutionnaires,

à

affamer

le

peuple, et d'avoir, pour augmenter la disette, détourné d'énormes quantités de blé, qu'il aurait fait jeter dans les étangs de sa propriété de Gambais.

Il fut arrêté, jugé et guillotiné le 23 novembre 1793.

Mais

fait

curieux,

de

L'Averdy

ne

figure

pas

dans

le

contrat

d'acquêt

(Biens

acquis

au

cours

du

mariage

et

appartenant

aux

deux

époux)

du

Puy

du

Fou,

du

17 janvier 1791.

Ce fut un de ses gendres, le marquis de Belbœuf qui fut porté comme acquéreur.

Monsieur de L'Averdy eut trois filles :

1°) Catherine-Elisabeth, mariée à Arnault de la Briffe,

2°) Angélique, mariée à Louis-François Godard de Belbœuf

(1757-1832),

3°)

Mélanie,

épouse

de

Louis

Henri

de

Sesmaisons

(1751-1830)

,

explorateurs,

comme

nous

l'avons

déjà

écrit,

des

soi-disant

souterrains

du

Puy

du

Fou

après

la

Révolution.

De

L'Averdy

ne

résidait

pas

au

Puy

du

Fou,

mais

au

château

de

Gambais,

près

de

Montfort

l'Amaury.

Pendant

ce

temps-là,

le

Puy

du

Fou

était

habité

et

administré

par deux hommes totalement différents : le

Sénéchal et le Notaire.

Le Sénéchal était un officier féodal ou royal et rendait la Justice dans toute l'étendue de la Baronnie et administrait les domaines de son Seigneur.

Depuis 1780, c'était Charles-Joachim Girault de la Limouzinière qui remplissait ces fonctions.

Le Notaire était Gabriel-Vincent Chenuau

(1755-1821)

.

La Guerre de Vendée fit de ces deux hommes, des ennemis.

Le

premier,

Charles-Joachim

Girault

de

la

Limouzinière

était

né

en

1742

à

La

Ferrière,

près

de

La

Roche

sur-Yon

et

avait

épousé

le

9

mai

1780

au

Tallud-Sainte-

Gemme,

Jeanne-Charlotte

Merlet,

de

Saint-Paul-en

Pareds,

sœur

de

Merlet

qui

fut

Préfet

de

la

Vendée

à

la

fin

de

la

Révolution,

et

vint

cette

même

année

1780

s'installer au Puy du Fou dont il devint le Sénéchal.

Les

Girault

appartenaient

à

cette

bourgeoisie

vendéenne

que

nous

retrouvons

en

ce

Haut-Bocage

exerçant

de

multiples

charges

de

judicature

(chargé

de

rendre

la

justice)

.

Quand éclata l'Insurrection Vendéenne, Girault opta résolument, dès le premier jour, pour le mouvement

insurrectionnel.

Il s'efforça de protéger le domaine du Puy du Fou de la rapacité de Chenuau.

Dès 1793, il fit partie du premier, puis du second Comité Contre-révolutionnaire des Epesses, mis en place par l'Etat-major des Armées Vendéennes.

Au sein de ce Comité, il prendra des initiatives qui lui vaudront la haine du suivant.

Gabriel

Vincent

Chenuau

(1755-1821),

notaire

du

Puy

du

Fou,

était

né

aux

Epesses

en

1776,

de

René

Vincent

Chenuau,

notaire

et

procureur

de

la

Baronnie

des

Epesses, et épousa Charlotte Martineau, parente du

célèbre proconsul qui révolutionna Saint-Fulgent.

Dès le début, Chenuau se lance à fond dans les idées révolutionnaires, multiplie les persécutions contre les

habitants restés fidèles à leur Religion.

Il devint aux Epesses, l'émule du proconsul Jean-Baptiste Carrier

(1756-1794),

de Nantes, et ses victimes y furent nombreuses.

Pendant que sa fortune à la faveur des acquisitions des Biens Nationaux, devint considérable.

Parmi ses victimes, il faut compter Charles-Joachim Girault, de la Limouzinière, dernier sénéchal du Puy du

Fou.

Si

bien

que

lorsque

l'insurrection

éclata,

il

fut

pris

par

les

Vendéens

et

emprisonné

aux

Herbiers.

Là, Charles-Joachim

Girault

et

cinq

autres

Membres

du

Comité

Royaliste

des

Epesses,

Fuseau,

Rayneteau,

Lerin,

Brondit

et

Brousseau,

forcèrent

Chenuau

à

leur

remettre

la

somme

de

10.440

livres,

provenant

de

la

vente

faite

par lui, de biens et objets mobiliers saisis nationalement sur Joseph-Gabriel Grignon

(1735-1805),

marquis de Pouzauges.

Somme qu'ils remirent au Général de Donissan

(1737-1794),

commandant en second de l'Armée Vendéenne.

Il réussit après cette restitution forcée à obtenir sa liberté.

Il se réfugia avec sa famille, sous la protection de l'Armée Républicaine cantonnée à La Châtaigneraie.

Là, tant son zèle révolutionnaire était grand, qu'il réussit à se faire élire Administrateur du District de La

Châtaigneraie.

Girault,

jusqu'à

la

fin

de

1793,

officiellement,

puis

clandestinement,

continua

à

administrer

le

domaine

du

Puy

du

Fou,

mais

Chenuau

ne

pardonnait

pas

cette

restitution forcée des 10.440 livres que Girault et les

habitants des Epesses considéraient comme de l'argent volé.

Nous arrivons au temps des JUGEMENTS et EXECUTIONS

Dès

le

début

de

novembre

1793,

alors

que

l'Armée

Vendéenne

bataillait

Outre-Loire,

les

révolutionnaires

locaux

demandèrent

aux

troupes

républicaines

cantonnées à Cholet d'opérer une descente vers les Epesses

afin de purger cette commune des éléments contre-révolutionnaires.

Le

8

novembre,

le

citoyen-lieutenant

Baron,

Garde-magasin

de

la

garnison

de

Cholet

répondant

à

leur

appel

était

aux

Epesses

et

Chenuau

lui

remit

une

liste

de

26

habitants de cette commune que Baron fit arrêter

immédiatement.

Sur cette liste figurait le Sénéchal Girault.

Ces 26 habitants, sauf Girault, qui réussit à se cacher, furent envoyés à la Commission Militaire de Saumur

qui les jugea et les fit exécuter.

Et le 13 novembre 1793, Chenuau écrivait à Baron de retour à Cholet :

"Il nous faudrait encore Girault. On m'a assuré qu'il était caché à la métairie de Roche-Neuve, commune de Saint-Malo-du-Bois ...".

Mais Girault était introuvable.

Une

de

ses

cachettes

était

la

métairie

de

la

Garouflère

sur

la

route

d'Ohambretaud,

non

loin du Puy du Fou, qu'il administrait toujours.

Pendant

que

Chenuau

régnait

en

maître

sur

le

territoire

des

Epesses,

les

sinistres

Colonnes

Infernales

lancées

contre

la

Vendée

par

la

Convention

apeurée,

commençaient

leur

œuvre

de

destruction.

L'une de

ces

Colonnes,

celle

de

Boucret

venant

de

Mallièvre

et

des

Châtebliers

Châteaumur,

envahit

les

Epesses

au

soir

du

26 janvier 1794, sous la pluie et la neige.

Le

lendemain

et

les

deux

jours

suivant,

aux

Epesses

on

tue,

on

viole,

on

incendie,

on

jette même les femmes

et les enfants dans des fours enflammés.

Et le Puy du Fou subit le sort commun.

De

la

Garouflère

où

il

se

cachait,

le

sénéchal

Girault

pouvait

contempler

avec

douleur

l'incendie dévorer le

beau domaine qu'il administrait.

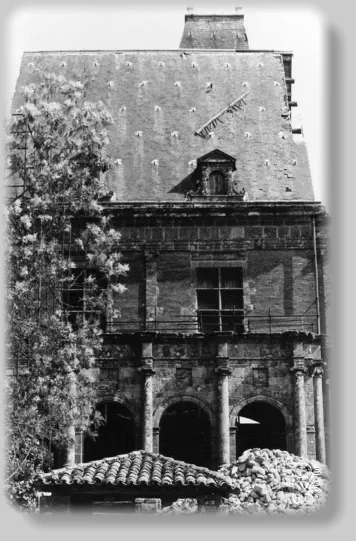

Nous arrivons à l'incendie du château.

Certains ont écrit que le riche mobilier du château devint à cette occasion, la proie des flammes.

Rien ne prouve qu'il fût meublé à cette époque.

Un nouveau propriétaire venait de l'acquérir.

Il n'y vint probablement jamais et n'eut certainement pas le temps de le meubler.

Ce fut probablement un château vide qui flamba.

Monsieur de L'Averdy résidait en son château de Gambais et à Paris où l'appelaient de multiples charges.

Et puis le Puy du Fou ne brûla qu'en partie.

Certainement le grand corps de logis aujourd'hui en ruines, mais pas l'aile gauche.

Et

même

le

Chartrier

(collection

des

documents)

,

les

titres

de

propriété,

les

livres

de

comptes

du

domaine

restèrent

enfermés

dans

des

placards,

dans

le

pavillon

du

XVème

siècle

qui

se

trouve

à

l'extrémité

de

l'aile

dite

de

l'Orangerie

et ce jusque vers 1949 date de leur transfert aux Archives Départementales de la Vendée.

Charette

et

Sapinaud

à

la

tète

des

quelques

hommes

restés

au

pays

ou

revenus

d'Outre-Loire,

s'opposèrent

vigoureusement aux Colonnes Infernales.

Un

peu

de

tranquillité

régna

de

nouveau

sur

le

Bocage

et

Charles-Joachim

Girault

reprendra

peu

à

peu

ses

fonctions de Sénéchal du Puy du Fou. Le 27 mai 1794, il s'occupait encore de l'administration du domaine.

Pas

pour

longtemps,

car

au

cours

d'une

expédition

des

amis

de

Chenuau

dans

le

bourg

de

Chambretaud,

Joachim

Girault était massacré.

La

date

exacte,

on

ne

la

connaît

pas,

mais

son

décès

est

mentionné

sur

la

liste

des

victimes

établie

le

19

juin

1794,

par

l'abbé

Gabard,

curé

de

Chambretaud.

Ce

fut

le

dernier

Sénéchal

du

Puy

du

Fou,

et

l'année

suivante,

le

nouveau

propriétaire

envoie

de

sa

Normandie,

un

régisseur,

Gilles

Benoit

Lelièvre,

qui

devint

parent

et

ami

de

Chenuau

(1755-1821).

Et

là,

ce

qui

prouve

que

le

Puy

du

Fou

ne

fut

pas

totalement

incendié

par

la

Colonne

Infernale

de

Boucret,

ce

fut

la

construction ordonnée par le marquis de Belbœuf pour loger Lelièvre, d'une petite maison à

l'extrémité du grand corps de logis.

Elle

était

presque

terminée,

lorsque

celui-ci

arriva

au

Puy

du

Fou

et

voyant

que

l'aile

gauche

n'avait

pas

été

détruite,

préféra

y

aménager

son

logement,

qui

fut

celui

de tous ses successeurs, jusqu'au milieu du XXème

siècle.

Puis pendant les derniers soubresauts de la Vendée, le Puy du Fou fut le théâtre d'un combat entre

Vendéens et Républicains.

Le général Travot écrivait le 9 novembre 1799, que la Guerre de Vendée était terminée.

C'était faux puisque le dernier épisode se déroula au Puy du Fou.

Les

armées

vendéennes

avaient

été

écrasées

aux

Aubiers

et

seul

Joseph-Gabriel-

Toussaint

Grignon,

marquis

de

Pouzauges,

dernier

chef

de

l'Armée

du

Centre,

continua

la

lutte.

A

la

tête

de

huit

cent

hommes,

le

13

novembre

1799,

il

battra

à

plates

coutures

à

La

Flocellière l'armée

républicaine cantonnée à Pouzauges.

Le lendemain, il se dirige vers le Puy du Fou en passant par les Epesses.

Les

républicains

battus

la

veille

à

La

Flocellière,

renforcés

d'une

petite

troupe

venue

de

La

Châtaigneraie, le

poursuivent.

Grignon

a

laissé

une

douzaine

d'hommes

aux

Epesses

avec

mission

d'attirer

les

ennemis

sur le gros de sa

troupe embusquée dans les bois du Puy du Fou.

A la vue des Républicains, les hommes de Grignon s'enfuient.

Les

premiers

les

poursuivent

et

tombent

dans

l'embuscade

tendue

par

les

Vendéens

dans

le bois du Puy du Fou.

Ce combat dure environ un quart d'heure, mais une trentaine de Bleus, dont le capitaine qui les commandait sont tués, les autres s'enfuient.

Ce

fut

la

dernière

victoire

Vendéenne.

Les amis

de

Chenuau

diront

plus

tard

que

les

Bleus

faits

prisonniers,

furent

massacrés

par

les

Vendéens

dans

le

bourg

des

Epesses.

Quatre jours plus tard, le marquis de Grignon tombera dans une embuscade au bourg de Chambretaud.

La Guerre de Vendée était terminée.

Et la vie reprit peu à peu au Puy du Fou.

Clément-François-Charles

de

L'Averdy

(1724-1793),

le

guillotiné

du

23

novembre

1793

avait

eu

trois

filles,

dont

l'une

mariée

en

1783

au

marquis

Louis-François

Godard

de

Belbœuf

(1730-1808),

qui

ayant

servi

de

prête-nom

à

son

beau-père

pour

l'achat

du

Puy

du

Fou,

devint

peu

à

peu,

par

suite

de

rachats

à

ses

sœurs

:

Mesdames de la Briffe et de Semaisons, l'unique propriétaire du domaine.

Les Belbœuf habitaient le château du même nom près de Rouen et une active correspondance s'échangeait

entre eux et le régisseur Lelièvre.

Il

y

est

question

de

fermages

qui

rentrent

peu,

de

la

restauration

des

métairies

endommagées

par

la

Guerre

de

Vendée

:

le

Grand

Bignon,

la

Garouflère,

la

Ménantrie, la Jaubretière, le Pressou, Yagues, le Fossé.

Devenu

inutile,

restreint

à

un

rôle

de

symbole

déformé

dans

l'esprit

des

volontaires

parisiens,

le

château

ne

pouvait

être

qu'une

cible

facile

et

sans

grand

danger

pour les incendiaires.

Puis, destin commun aux chefs-d'œuvre en péril, il offrit ses cicatrices aux villageois ayant leur foyer à

construire ou à reconstruire.

Triste dépeçage justifié par les nécessités d'un pays exsangue aux survivants hagards.

Mais

les

Vendéens,

peuple

secret,

peuple

généreux

et

méfiant,

se

renfermeront

derrière

une

pudeur

qui

en

fait

des

géants

et

ne

parleront

plus

de

ce

qu'ils

n'oublieront jamais.

La

nuit

du

24

au

25

janvier

1799,

sous

l'effet

d'un

tremblement

de

terre,

ces

pavillons

se

sont

écroulés

comme

de

nombreux

édifices,

églises

et

autres

ébranlés

en

Vendée.

En

1810,

M.

Poëy

d'Avant

(1792-1864),

visitait

ces

ruines

et

il

y

voyait

quelques

vestiges

de

tours

qu'il

nommera

'Pavillon

anglais",

ou

Pavillon

de

renaud

du

Puy

du

Fou".

Pavillon "anglais", pavillon de "Renaud du Puy du Fou", mais pourquoi ?

Peut-être en raison de la démolition du Vieux Puy du Fou par les Anglais.

Peut-être

aussi

du

fait

que

bon

nombre

de

matériaux

de

ce

Vieux

Puy

du

Fou,

probablement

construit

par

Renaud,

servirent

à

la

construction

de

ce

nouveau

château.

Comme

il

est

dit

en

plusieurs

aveux,

notamment

en

celui

du

9

janvier

1784,

rendu

à

Mortagne

pour

le

Vieux

Puy

du

Fou

et

ses

dépendances

"Lequel

dit

chasteau

nouveau a été bâti et construit d'après les démolitions dudit vieux château du Puy du Fou".

Il en reste aussi le bâtiment carré, qui se voit en entrant dans la cour du

Puy du Fou; à gauche, flanqué de deux tours à pans coupés.

L'une renferme un escalier desservant les étages.

Ce

bâtiment

fortement

remanié

conserve

sa

porte

en

plein

cintre,

et

à

l'intérieur,

un

ou

deux

corbelets

(pièce

de

bois

ou

de

pierre

en

saillie

sur

un

mur)

semblant

provenir

de

l'ancien château.

Le mur semble avoir été refait à une époque relativement récente.

A

l'intérieur,

dans

un

angle,

une

porte

dont

la

feuillure

prouve

qu'elle

devait

desservir

une partie de

bâtiment aujourd'hui disparue.

Puis

une

génoise

(fermeture

d'avant-toit

formée

de

plusieurs

rangs

pour

éloigner

les

eaux

de

ruissellement

de

la

façade)

faite

de

tuiles

renversées,

doit

dater

de

la

restauration survenue après le tremblement de terre

ce 1799.

Une

partie

des

murs

de

la

grande

galerie

proviennent

probablement

du

château

du

15ème,

comme

la

petite

tour

carrée

à

mâchicoulis,

qui

se

trouve

près

du

portail

actuel

et

l'éparons

de

l'angle

extérieur

Sud-est,

qui

ont

toutes

les

apparences

des

constructions du 15ème siècle.

Ce

château

devait

être

doté

de

souterrains,

comme

tous

les

châteaux

défensifs

de

cette époque.

L'un d'eux traverse la cour, allant du grand corps de logis vers le porche d'entrée de la cour.

Tout un

réseau

d'égouts,

de

passages

souterrains

passe

sous

les

bâtiments

actuels

et

semble

aboutir

à

la

dénivellation

de

terrain

bordant

la

grande

galerie

à

l'extérieur.

Certains écrits mentionnent deux souterrains dont l'un se dirigerait vers l'Ouest, l'autre vers l'Est.

Mais cela est une autre histoire.

P. Lelièvre y découvrait la base de quelques tours "dénotant l'architecture militaire du Xème ou du XIème

siècle.

Pendant un siècle et demi, les murs du Puy du Fou braveront un destin scellé d'avance.

Le 30 août 1813, Monsieur de Belbœuf écrit :

"Je n'ay pas vu la grande armoire du Puy du Fou.

Je vous exhorte à avoir bien soin des papiers, de l'ouvrir dans les beaux temps, pour les bien sécher et conserver..."

.

Son beau-frère, Monsieur de la Briffe étant devenu veuf, Madame de Belbœuf écrit à Lelièvre :

"Monsieur de la Briffe est remarié à Mademoiselle de Canclaux ...

Elle est riche aujourd'hui et le sera encore

beaucoup plus à la mort de son père qui a 76

ans.

L'auteur a été général de la République dans la Vendée.

Avez-vous quelques moyens de savoir comment il s'y est conduit, ceci pour moi seule...".

Canclaux

(1740-1817)

fut un adversaire acharné des Vendéens.

Du

mariage

Belbœuf

-

de

L'Averdy

naquirent

quatre

enfants

dont

Antoine-Louis-René-

Joseph, et

Augustine-Elisabeth, qui épouse en 1818, Alexandre Huchet de Quennetain.

Ils

se

partagent

le

domaine

du

Puy

du

Fou

et

en

1851,

Antoine

Godard

de

Belbœuf

vend

sa

part,

soit

le

Puy

du

Fou,

les

ruines

du

château

de

Mallièvre

et

une

dizaine

de

métairies aux alentours, à son neveu Ange

Louis-Alexandre Huchet de Quennetain.

C'est ce dernier qui entreprit la restauration du château.

Il fit

reconstruire

la

salle

des

gardes,

la

chapelle

et

le

grand

degré,

en

confia

l'exécution

à un architecte nantais, Monsieur Fraboulet, qui ne respecta pas le

plan

primitif,

puisqu'il

ajouta

à

ce

bâtiment,

sur

l'arrière,

un

pavillon

supplémentaire

et une haute toiture d'ardoises.

Il

s'y

ruina

presque,

puisqu'à

l'époque

ces

travaux

lui

coûtèrent

plus

d'un

million,

somme énorme pour le temps, mais cette partie était sauvée de la ruine.

En

1881,

Octave

de

Rochebrune

(1824-1900)

voyait

lui

aussi

une

forme

carrée

avec

tours

aux

angles,

et

les

traces

de

deux

fossés

concentriques,

dont

le

second

pouvait

se

remplir d'eau à volonté au moyen d'une chaussée.

En

1892,

l'abbé

Pondevie,

auteur

des

Chroniques

Paroissiales

du

Diocèse

de

Luçon,

écrivait :

"C'est une enceinte en forme de carré long irrégulier, avec tours aux angles.

Elle semble être du XIIIème ou du XIVème siècle.

Un

premier

fossé

l'entourait,

plus

bas

un

système

défensif

était

complété

par

un

second

fossé, plus large,

rempli d'eau à volonté au moyen d'une chaussée ".

Le

Puy

du

Fou

resta

dans

la

famille

de

Quennetain

jusqu'en

1949,

date

à

laquelle

il

fut

vendu à Maître

Savard, notaire à Bressuire.

Il

fit

de

nombreux

aménagements

pour

rendre

l'aile

gauche

habitable

et

remit

en

eau

le

grand étang dans

lequel se reflète la façade arrière.

Il rétablit l'étang à la place qu'il occupait au pied de la terrasse.

La

cour

d'honneur

est

réhabilitée

et

une

partie

du

bâtiment

est

remis

à

neuf

pour y être habités.

En 1962, le château sera, Louis Savard, sous l'impulsion de classer comme monument historique.

En 1974, sous l'impulsion de Jacques De Villiers, il fut acquis par le Département de la Vendée en fit le Centre Culturel de la Haute-Vendée.

La restauration est entreprise.

Le Puy du Fou est sauvé et voilà terminée l'histoire de ce haut-lieu, depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours.

Il

faut

attendre

l'année

1977

(année

de

mise

en

vente

du

château)

,

pour

qu'il

soit

remarqué

par

un

architecte

des

Bâtiments

de

France

qui

en

signala

l'intérêt

au

Conseil général de Vendée.

A cette date, le Puy du Fou est une carcasse décharnée.

D'un aspect imprévu, le château enchante l'œil.

Face au couchant, des pans de murs ruinés baignent dans des flaques de boue.

Le granit roux des Mauges aux gros grains de mica, les tuiles creuses, les briques roses, donne à l'ensemble une allure sobre et élégante.

Les tons pastel des tuiles et des briques tranchent habilement sur le granit.

Et lorsque le soleil, dans un ciel bleu de mer, éclaire sa façade, le Puy du Fou rayonne de pureté.

Les blocs de granit s'écartent sous la

pression des racines sauvages et des paquets d'herbes folles.

Sur

les

caissons

Renaissance,

une

pellicule

verte,

algue

ou

champignon,

retenait

une

humidité sournoise qui pénétrait la pierre.

La grande cour intérieure donnait des allures de grosse ferme.

Les

blocs

de

granit

s'écartaient

sous

la

pression

des

racines

sauvages

et

des

paquets

d'herbes folles.

Lente

érosion

des

souvenirs

et

des

pierres,

jusqu'au

jour

où

en

1978,

une

nouvelle

aventure attend le château dont le nom secret provoque à lui seul l'enchantement.

Le

13

juin

1977,

un

jeune

homme

de

vingt-sept

ans

frappe

à

la

porte

de

l'aile

gauche

du

château

et

Gustave,

le

régisseur,

lui

ouvre

la

porte

de

ce

qui

deviendra

la

toile

de

fond

du plus beau spectacle au monde

(la cinéscénie).

Une

multitude

d'actions

et

de

créations

allait

éclore

spontanément

du

savoir

faire

des

acteurs

du

"Spectacle

du

Puy

du

Fou",

car

le

creuset

est

né

dans

les

textes

et

les

images

de

ce

fils

du

pays,

Philippe

de

Villiers,

et

grâce

à

l'Association

pour

la

mise

en

valeur

du

château et du pays du Puy du Fou.

Les

répétitions

de

1978

prouvaient

immédiatement

qu'un

nouveau

mode

d'expression

est

né.

Il

s'appellerait

"Cinéscénie",

cinéma

vivant

de

plein

air,

en

direct,

animés

par

des

acteurs

qui se souviennent

et refont les gestes de leurs anciens.

Fêtes

et

labeurs

autour

des

quintaines

du

Moyen

Age,

danses

et

travaux

des

champs

le

long

du

passage

légendaire

de

François

Ier

au

château,

saines

colères

pour

la

liberté

de

croire et de penser, modernismes et

guerres mondiales.

Fil

conducteur,

témoin

immuable

de

tous

les

temps

:

le

paysan

vendéen,

Jacques

Maupillier.

Un

symbole

parmi

des

millions

d'ancêtres,

hier

la

faux

à

la

main

et

aujourd'hui

manipulant des

amplificateurs, des lasers, des jets d'eau ou de géantes brioches.

Mais revenons un court instant à François 1

er

du Puy du Fou et à Anne BOUER.

Tout

deux

ont

eu

sept

enfants

dont

Catherine

du

Puy

du

Fou

qui

se

maria

le

5

septembre

1516

avec

un

certain

"Robert

II

de

Villiers",

branche

portant

le

nom

qui

s'éteindra

en

1833.

Probablement un petit clin d'œil de l'histoire !!