L'art

équestre

tire

ses

racines

de

la

Grèce

Antique,

époque

où

l'on

a

cherché

l'affinement

du dressage des chevaux à des fins guerrières.

Les

Romains

firent

de

même

avec

leur

cavalerie

pour

les

grandes

campagnes

d'Afrique

et

d'Espagne.

Mais

l'équitation

en

tant

qu'art

n'a

véritablement

pris

naissance

qu'après

la

renaissance

Italienne,

abandonnant

l'objectif

guerrier

au

profit

de

l'esthétisme,

ainsi

dans

tous

les

pays

du

monde

civilisé

naquirent

des

écoles

et

des

académies

équestres

pour

enseigner

et

perpétuer cet art, universellement considéré comme noble.

L'art

équestre

peut

se

définir

comme

étant

la

capacité

d'apprendre

à

un

cheval,

par

la

douceur,

la

logique

basée

sur

les

lois

naturelles

de

l'équilibre

et

de

l'harmonie,

à

se

soumettre

avec

plaisir

et

fierté

à

la

volonté

de

son

cavalier

sans

dénaturer

en

aucune

manière sa façon de se déplacer.

Pour

pénétrer

"l'âme"

de

l'équitation

ique,

il

faut

essayer

de

comprendre

la

philosophie

du

classicisme et de son époque du XVIe au XVIIIe siècle.

A

cette

période,

l'art

représentait

ce

qui

était

précis,

ique,

il

appartenait

à

la

réalité,

il

reflétait

la

beauté

et

l'ordre

de

la

nature,

il

était

toujours

soumis

aux

lois

de

l'équilibre

et

de

la légèreté.

C'était le règne de la symétrie et de la logique.

Il

est

ainsi

plus

aisé

de

comprendre

que

l'équitation

académique

française

dû

sa

naissance à l'esprit ique qui atteignit son apogée à la Cour de Versailles sous Louis XIV.

À

la

Cour

de

Louis

XIV,

des

carrousels

extravagants

d'inspiration

italienne

furent

organisés et devinrent très populaires.

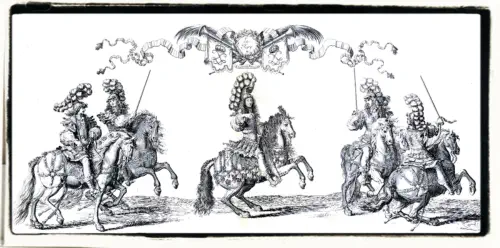

La

gravure

de

CHAUVEAU

(1613-1676)

faite

en

1670

montre

le

roi

habillé

en

romain

dans "une côte d'argent brodée d'or".

En

1680,

le

Roi-Soleil

s'installait

à

Versailles

et

y

organisait

ses

écuries

avec

toute

la

splendeur qu'il apportait à ce qu'il touchait.

L'esprit

ique

apparaissait

dans

l'art,

l'architecture,

la

sculpture,

la

musique,

l'aménagement des jardins et des parcs, l'équitation ...

L'équitation ique était enseignée, au même rang que la littérature, la poésie, la musique.

L'école

de

Versailles,

plus

qu'une

localisation

géographique,

représentait

une

philosophie

de

l'équitation

qui

était

en

perpétuelle

quête

de

la

perfection,

à

la

recherche

de

l'harmonie

cheval-cavalier, permettant l'expression esthétique de l'art.

A

toute

philosophie,

des

esprits,

des

maîtres

et

celui

qui

personnifia

l'école

de

Versailles,

qui

fut

le

véritable

artiste

équestre

qui

inspira

par

ses

écrits

(notamment

"l'école

de

cavalerie"

publié

en

1729)

l'équitation

ique

jusqu'au

monde

actuel

de

la

haute

école,

s'appelait François ROBICHON de la Guérinière (1688-1751).

Il est souvent considéré comme le plus grand écuyer français de tous les temps.

Il

fut

certes

inspiré

par

d'autres

maîtres

français

comme

Salomon

de

la

BROUE

(1530-

1610)

écuyer

d'Henri

III,

Antoine

de

PLUVINEL

(1555-1620)

écuyer

de

Louis

XV,

qui

eux-

mêmes furent influencés par l'Italien Gianbatista PIGNATELLI (1525-1558).

Mais,

c'est

lui,

de

l'avis

des

historiens

d'art

équestre,

qui

amena

l'équitation

ique

à

son

apogée,

sa

conception

du

dressage

et

sa

parfaite

connaissance

de

la

psychologie

des

chevaux étaient et restent novatrices.

Même

si

les

circonstances

ne

l'ont

pas

amené

au

titre

de

grand

écuyer

de

France

auprès

du

Roi-Soleil,

l'écuyer

en

titre,

le

Prince

Charles

de

LORRAINE,

fut

totalement

à

l'écoute

de ses conseils.

Son

art

fut

prolongé

à

Versailles

par

des

écuyers

comme

Monsieur

de

NESTIER

(1684-

1754),

écuyer

de

Louis

XV

ou

Claude

BOURGELAT

(1712-1760),

écuyer,

médecin

fondateur des écoles vétérinaires.

Mais

la

pression

des

militaires

et

l'évolution

des

techniques

de

combat

qui

considéraient

l'équitation

de

manège

comme

une

folie

inutile,

et

surtout

le

cataclysme

de

1789,

changèrent

du

tout

au

tout

la

conception

de

l'équitation,

et

sa

vision

artistique

faillit

disparaître.

Le

seul

cavalier

qui

apporta

un

embellissement

à

l'équitation

ique

de

la

Guérinière

fut

François BAUCHER (1796-1873).

Il

se

produisait

à

travers

des

spectacles

que

l'on

peut

rapidement

comparer

au

cirque

actuel.

Il "exportait" ses connaissances, ne trouvant qu'à l'étranger de l'intérêt pour ses travaux.

De

nos

jours,

les

préceptes

de

Monsieur

de

LA

GUERINIERE

inspirent

les

écoles

d'art

équestre

étrangères,

comme

au

Portugal,

l'école

de

Lisbonne,

en

Espagne

avec

l'école

de

Jerez

ou

encore

la

plus

prestigieuse

école

de

Vienne,

où

sa

méthode

fait

figure

de

règle d'or.

On

peut

remarquer

que

la

France

a

été

le

pays

qui

magnifia

l'équitation

ique

jusqu'à

l'amener

à

l'état

d'art,

et

par

une

vague

dévastatrice

l'a

détruite,

oubliée

ou

presque,

laissant à d'autre la jouissance d'un véritable trésor du patrimoine français.

En

France,

au

lendemain

des

guerres

napoléoniennes,

la

cavalerie

française

est

décimée.

Dès

1815,

pour

reformer

les

troupes

à

cheval,

une

"école

des

Troupes

à

cheval"

fut

créée

à Saumur avec pour mission de former des instructeurs pour tous les corps de Cavalerie.

Face

à

l'urgence

de

cette

remonte

en

cavaliers

et

en

chevaux,

on

y

constitue

un

corps

d'enseignants

composé

de

quelques

grands

écuyers,

civils,

issus

des

Manèges

de

Versailles, des Tuileries ou de Saint-Germain.

Celle-ci

est

fondée

en

1825,

au

départ,

sur

les

principes

académiques

hérités

de

l'école

de

Versailles,

puis

sous

l'autorité

du

comte

d'Aure,

elle

évolue

vers

une

forme

plus

naturelle et plus hardie.

Enfin,

les

apports

techniques

de

François

BAUCHER

sont

étudiés

de

près

par

cette

communauté militaire qui cherche en permanence à améliorer sa technique.

Dans

ses

spectacles

"Mousquetaire

de

Richelieu"

et

"Cinéscénie",

le

Puy

du

Fou

renoue

avec les traditions de cet art, en présentant des figures équestres de qualité.

Notons

particulièrement

un

passage

unique

au

monde,

qui

met

en

scène

une

chorégraphie

d'un

dresseur

et

ses

chevaux

dans

le

noir

(éclairé

par

des

tubes

ultraviolets).

Un

cheval

perd

normalement

tous

ses

repères

dans

le

noir

et

ce

numéro

a

nécessité

près

de deux ans de travail.