Si

pittoresque

dans

son

cadre

de

cyprès,

avec

son

lourd

clocher,

ses

étroites

fenêtres,

son

dallage

de

pierres

tombales,

mais

bien

délabrée,

ses

murs

verdis,

ses

voûtes

fissurées...

fut d'abord un prieuré fondé par les moines de Luçon ou de Saint-Michel en l'Herm.

De prieuré Saint-Jean, elle devient prieuré Notre-Dame ensuite église Notre Dame.

On

est

tenté

d'en

faire

un

édifice

de

la

première

époque

romane,

et

cependant

certains

détails

incitent

à

la

rajeunir

quelque

peu,

ne

seraient-ce

que

sa

construction

en

moellons

de moyen appareil impeccablement alignés et ses arcs en tiers-point accentué.

On

n'a

aucune

donnée

sur

le

plan

primitif

du

chœur,

cependant

l'Église

primitive

apparaît

dans les archives entre 1047 et 1118 comme la première église de Pouzauges.

Mais

il

est

bien

évident

que

la

travée

extrême,

avec

la

grande

baie

ogivale

à

rainures

du

chevet et les baies latérales est une construction du XIVe ou XVe siècle.

La voûte en berceau est d'une époque antérieure.

C'est

un

édifice

en

forme

de

croix

latine,

le

chœur

très

profond

étant

fortement

incliné

vers

le Nord.

Le transept, au centre du monument, supporte le clocher.

Dans

les

croisillons

s'ouvrent

les

absidioles,

simple

travée

chacune,

l'une

semi-circulaire,

l'autre à chevet droit.

La nef est éclairée par de longues baies en lancettes très étroites.

Toute

la

construction

(chœur,

nef,

croisillons,

transept)

est

recouverte

de

voûtes

en

berceau brisé.

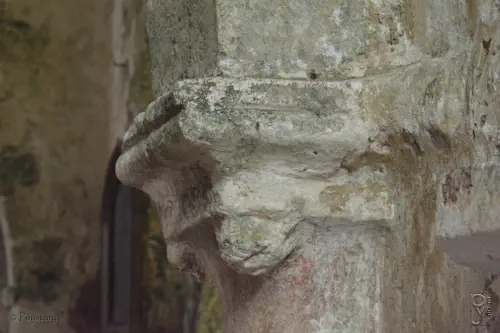

La

décoration

est

sommaire,

à

peine

quelques

corbelets

aux

figures

grimaçantes

ou

quelques chapiteaux ornés de feuillages grossièrement sculptés.

Le

clocher

est

une

tour

carrée

dominant

hautement

l'église

de

sa

double

rangée

d'arcatures.

Les

inférieures

sont

aveugles,

mais

la

rangée

supérieure

présente

dans

chacune

de

ses

faces

une

ouverture

cintrée

médiane,

flanquée

de

deux

plus

petites

placées

à

un

niveau

plus élevé.

L'ensemble,

suivant

les

dires

de

R.

Vallette

et

L.

Charbonneau-Lassay,

forme

un

des

moins

lourds

et

des

mieux

proportionnés

parmi

ces

clochers

carrés,

sobres

et

sévères

comme

des

donjons,

que

l'architecture

monastique

répandit

dès

le

XIe

siècle

dans

tout

le

Bas-Poitou et qui furent si souvent copiés depuis.

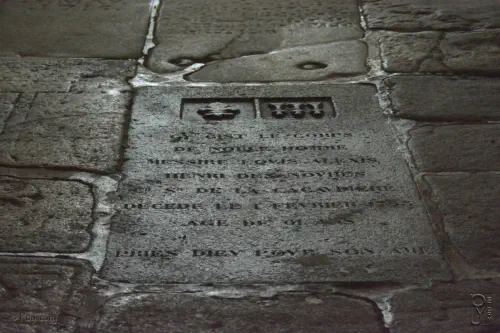

Cette

église

est

remarquable

aussi

par

le

nombre

considérable

de

pierres

tombales

(99)

qui forment le pavage.

Ces dalles proviennent du cimetière qui entourait l'église.

Aucune autre église n'en est aussi riche.

Taillées

et

sculptées

dans

le

dur

granit

du

pays,

elles

ont

traversé

les

siècles,

leur

relief

à

peine émoussé par le temps.

Les plus anciennes remontent au XIIIe siècle.

Certaines

ne

portent

qu'un

symbole

rappelant

la

qualité

du

défunt

:

bouclier,

épée,

lance,

ou bien calice, missel ouvert, croix plus ou moins ornée, ou encore un simple outil...

D'autres,

qui

sont

en

général

plus

récentes

et

ne

remontent

guère

au-delà

du

XVIe

siècle,

sont décorées d'épitaphes ou de blasons.

On peut voir aussi un superbe lavabo liturgique d'allure Gothique.

Enfin,

une

découverte

assez

récente

(1948)

vient

de

rehausser

encore

l'intérêt

de

cette

vénérable église.

Classée

Monument

Historique,

cette

église

est

l'un

des

rares

édifices

à

avoir

conservé

des

traces

de

polychromies

apportant

une

preuve

supplémentaire

que

cette

église,

comme

toutes les autres églises étaient peintes en polychromie à l'intérieur.

Des

peintures

murales

ont

été

mises

à

jour

dans

le

mur

Nord

de

la

nef,

racontant

l'histoire

de

S.

Joachim,

d'après

les

Évangiles,

Ancien

Testament

et

des

textes

apocryphes,

l'apparition

de

l'ange,

la

rencontre

d'Anne

et

de

Joachim

sous

la

Porte

dorée

et

la

Présentation de Marie au Temple...

Une

frise

sépare

ces

scènes

d'un

registre

supérieur

montrant

les

travaux

des

saisons,

mai, juin, juillet, août...

Il s'agissait d'attirer les fidèles par les images.

Elles

devaient

enseigner

les

grands

préceptes

bibliques

aux

fidèles

qui

étaient

dans

l'incapacité de lire en leur rappelant sans cesse leurs devoirs envers l'Église.