Armand Jean du Plessis de Richelieu, cardinal, duc et pair de France, ministre de Louis XIII.

Né à Paris le 9 septembre 1585, il meurt le 4 décembre 1642.

Initialement

destiné

au

métier

des

armes,

il

est

contraint

de

rentrer

dans

les

ordres

afin

de

conserver à sa famille le bénéfice de l'évêché de Luçon.

Il

devient

secrétaire

d'État

en

1616

puis

cardinal

en

1622

et

principal

ministre

de

Louis

XIII

en

1624.

Il reste en fonction jusqu'à sa mort, en 1642 ; le cardinal Jules Mazarin lui succède.

La

fonction

exercée

par

Richelieu

auprès

de

Louis

XIII

est

souvent

désignée

par

le

qualificatif

de premier ministre, alors que le titre n'existe pas à l'époque.

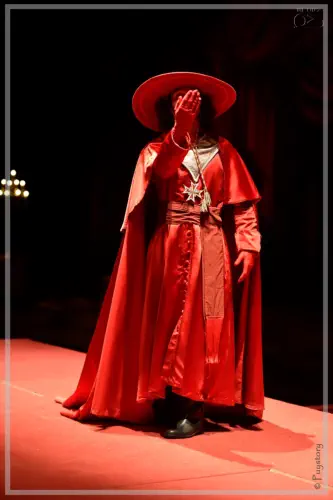

Dans

le

grand

théâtre

du

Puy

du

Fou,

une

place

d'honneur

est

réservée

au

Cardinal

de

Richelieu.

Dans

le

grand

couloir

menant

vers

la

grande

salle,

un

tableau

de

Henri-Paul

Motte

représentant le siège de La Rochelle.

Mais, que nous rappel ce tableau ???

Parmi

les

facteurs

de

troubles

à

l'intérieur

du

royaume

de

France,

les

protestants

tiennent

une

bonne place selon Louis XIII et Richelieu.

Ces

derniers

décident

donc

de

faire

le

siège

de

la

ville

afin

d'infliger

une

défaite

aux

Huguenots

et de détruire le pouvoir politique des protestants.

Grâce

à

des

moyens

importants,

avec

notamment

la

construction

d'une

digue

limitant

le

passage

des

navires

vers

la

ville,

et

malgré

la

résistance

des

habitants,

La

Rochelle

tombera,

affamée, quinze mois plus tard.

Après

plus

d'un

an

de

siège,

La

Rochelle,

ravagée

par

la

famine,

capitule

devant

le

roi

de

France.

Richelieu exige la reddition des protestants sans condition.

Il entrera dans la ville le lendemain.

Le siège qui a débuté le 10 aout 1627, entrainera la mort de 19 000 Rochelais.

En

mémoire

de

cet

évènement,

l'entrée

du

port

de

La

Rochelle

est

matérialisée

par

la

bouée

Richelieu.

Qui est le cardinal de Richelieu ?

Le

cardinal

de

Richelieu,

figure

emblématique

de

l'histoire

de

France,

a

façonné

le

destin

du

royaume au XVIIe siècle par son génie politique et sa vision d'un État centralisé.

Armand

Jean

du

Plessis

est

né

le

9

septembre

1585,

dans

une

famille

de

la

noblesse

poitevine

d'extraction ancienne, mais de fortune modeste.

Son

père,

François

du

Plessis,

seigneur

de

Richelieu,

occupait

la

charge

prestigieuse

de

grand

prévôt

de

France

sous

Henri

III

et

Henri

IV,

assurant

à

la

famille

une

position

respectable

à

la

cour, sans pour autant garantir une aisance financière considérable.

Initialement

destiné

à

une

carrière

militaire

comme

il

convenait

au

cadet

d'une

famille

noble,

le

jeune Armand voit son destin basculer après la mort de son frère aîné.

Il abandonne alors le titre de marquis de Chillou et s'oriente vers l'Église, un choix stratégique pour préserver le bénéfice épiscopal familial.

Après des études brillantes au Collège de Navarre puis à l'académie militaire, il poursuit sa formation théologique à la Sorbonne.

Ordonné prêtre en 1607, son ascension dans la hiérarchie ecclésiastique est fulgurante.

À

seulement

22

ans,

il

est

nommé

évêque

de

Luçon,

un

diocèse

modeste

du

Poitou,

nécessitant

une

dispense

spéciale

du

pape

Paul

V

en

raison

de

son

jeune âge.

Cette nomination, préservant un bénéfice ecclésiastique familial, marque le début d'une carrière ecclésiastique exceptionnelle.

Dans son diocèse, Richelieu se révèle un administrateur compétent et un réformateur zélé.

Il

met

en

œuvre

les

principes

du

Concile

de

Trente,

réformant

le

clergé

local,

restaurant

la

discipline

ecclésiastique

et

combattant

l'influence

protestante

dans

sa région.

Ces actions témoignent déjà de sa rigueur et de sa détermination, qualités qui caractériseront toute sa carrière.

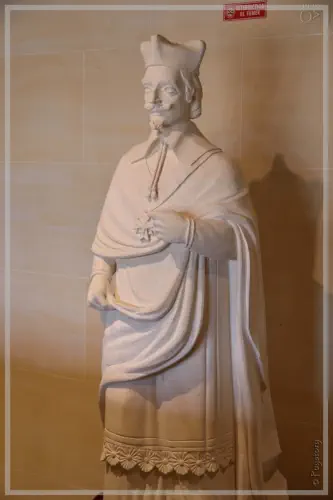

La

consécration

ecclésiastique

arrive

en

1622,

lorsque

le

pape

Grégoire

XV

le

crée

cardinal,

lui

conférant

la

pourpre

cardinalice

qui

deviendra

indissociable

de son image.

Ce titre prestigieux renforce considérablement son autorité et son influence, tant dans les affaires de l'Église que dans les cercles politiques.

C'est

à

cette

époque

qu'il

commence

à

être

désigné

comme

"l'Éminence

Rouge",

surnom

faisant

référence

à

sa

dignité

cardinalice

et

à

la

couleur

écarlate

de

sa soutane.

1585 : Naissance d'Armand Jean du Plessis dans une famille de noblesse modeste

1607 : Ordination sacerdotale après des études brillantes à la Sorbonne

1608 : Consécration comme évêque de Luçon à l'âge de 22 ans avec dispense papale

1614-1615 : Participation aux États généraux où il se fait remarquer par son éloquence

1622 : Élévation au rang de cardinal par le pape Grégoire XV

Rôle politique et actions comme ministre principal

L'ascension

politique

de

Richelieu

commence

véritablement

en

1616,

lorsqu'il

est

nommé

secrétaire

d'État

aux

Affaires

étrangères

et

à

la

Guerre,

grâce

à

l'influence

de

Marie

de

Médicis,

régente

du

royaume

pendant

la

minorité

de Louis XIII.

Cette

première

expérience

ministérielle,

quoique

brève,

lui

permet

de

démontrer

ses

talents

diplomatiques

et

sa

vision politique.

Après

une

période

d'éloignement

de

la

cour,

Richelieu

fait

un

retour

triomphal

en

1624,

lorsque

Louis

XIII

le

nomme

principal ministre du royaume.

Cette nomination marque le début d'une nouvelle ère dans l'histoire politique française.

Pendant

dix-huit

ans,

jusqu'à

sa

mort

en

1642,

il

dirige

le

gouvernement

avec

une

autorité

sans

précédent,

établissant de facto la fonction de Premier ministre, bien que ce titre n'existe pas encore officiellement.

Affermissement du pouvoir royal

Richelieu poursuit systématiquement une politique d'affermissement de l'autorité monarchique.

Il combat les privilèges excessifs de la noblesse, réprime les conspirations et neutralise les factions qui menacent l'unité du royaume.

Par une série d'édits et d'actions militaires, il impose progressivement la suprématie du pouvoir central sur les intérêts particuliers.

La Journée des Dupes

L'épisode le plus dramatique de sa carrière survient le 11 novembre 1630, lors de la célèbre "Journée des Dupes".

Marie de Médicis, devenue hostile à son ancien protégé, tente de le faire disgracier par le roi.

Après

une

journée

de

tensions

et

d'intrigues,

Louis

XIII

choisit

finalement

de

maintenir

sa

confiance

en

Richelieu,

scellant

définitivement

l'alliance

entre

le

roi

et son ministre contre les factions aristocratiques.

Système de gouvernance

Richelieu innove en matière d'administration en instaurant un système d'intendants, représentants directs du pouvoir royal dans les provinces.

Ces

agents,

choisis

principalement

parmi

la

bourgeoisie

et

entièrement

dévoués

à

la

couronne,

contournent

les

structures

traditionnelles

dominées

par

la

noblesse et assurent l'application uniforme des décisions royales sur tout le territoire.

L'habileté politique de Richelieu se manifeste également dans sa gestion des affaires du royaume.

Il met en place un conseil restreint, le "Conseil d'En-Haut", où sont prises les décisions essentielles concernant le royaume.

Cette

institution,

composée

du

roi

et

de

quelques

ministres

de

confiance,

devient

l'organe

central

du

gouvernement,

marginalisant

les

autres

instances

traditionnelles comme le Conseil d'État.

À sa mort le 4 décembre 1642, Richelieu désigne comme successeur le cardinal Mazarin, assurant ainsi une continuité dans la politique qu'il a initiée.

Son legs politique est immense.

Il

a

transformé

la

monarchie

française

d'un

système

féodal

décentralisé

en

un

État

moderne,

centralisé

et

puissant,

préfigurant

l'absolutisme

qui

atteindra

son

apogée sous Louis XIV.

Politique intérieure et extérieure

Politique intérieure

La

politique

intérieure

de

Richelieu

est

dominée

par

deux

objectifs

majeurs

:

la

centralisation

du

pouvoir royal et l'affaiblissement des forces centrifuges qui menacent l'unité du royaume.

À

son

arrivée

au

pouvoir,

la

France

est

encore

profondément

marquée

par

les

Guerres

de

Religion qui ont déchiré le pays pendant près d'un demi-siècle.

Si

l'Édit

de

Nantes

(1598)

a

officiellement

mis

fin

au

conflit,

les

tensions

confessionnelles

demeurent vives.

Richelieu,

bien

que

cardinal

de

l'Église

catholique,

adopte

une

approche

pragmatique

face

à

la

question protestante.

Il distingue clairement la dimension religieuse de la dimension politique.

S'il tolère la liberté de culte accordée aux huguenots, il combat en revanche leur organisation politico-militaire qui constitue un "État dans l'État".

Le siège de La Rochelle (1627-1628) illustre parfaitement cette politique.

Après un blocus de treize mois, la cité protestante rebelle capitule, perdant ses privilèges militaires tout en conservant sa liberté religieuse.

Parallèlement, Richelieu s'attaque aux privilèges de la haute noblesse qui défie régulièrement l'autorité royale.

Il fait raser les forteresses féodales intérieures, interdit les duels (pratique qui décime l'aristocratie), et réprime impitoyablement les conspirations nobiliaires.

Les exécutions du maréchal de Marillac et du duc de Montmorency témoignent de sa détermination à briser toute résistance à la centralisation du pouvoir.

Sur

le

plan

administratif,

Richelieu

modernise

l'appareil

d'État

en

développant

le

système

des

intendants,

fonctionnaires

nommés

directement

par

le

roi

pour

administrer les provinces.

Cette

innovation

capitale

permet

de

contourner

les

gouverneurs

traditionnels

issus

de

la

noblesse

et

d'imposer

l'autorité

royale

jusque

dans

les

provinces

les

plus éloignées.

Politique extérieure

Affaiblissement des Habsbourg

L'objectif principal de Richelieu en politique étrangère est de briser l'encerclement de la France par les possessions des Habsbourg (Espagne et Empire).

Cette "prépondérance espagnole" constitue une menace existentielle pour le royaume.

Intervention dans la Guerre de Trente Ans

Richelieu

engage

la

France

dans

la

Guerre

de

Trente

Ans

(1618-1648),

d'abord

indirectement

par

des

subsides

aux

adversaires

des

Habsbourg,

puis

directement à partir de 1635 avec une déclaration de guerre à l'Espagne.

Alliances stratégiques

Dans

cette

lutte,

il

n'hésite

pas

à

s'allier

avec

des

puissances

protestantes

(Suède,

princes

allemands,

Provinces-Unies)

malgré

sa

qualité

de

cardinal,

illustrant sa célèbre maxime : "

L'intérêt de l'État prime sur le salut de l'âme"

.

Cette politique "d'État" plutôt que de "Religion" suscite des critiques virulentes, mais Richelieu reste inflexible.

Il pose ainsi les bases de la diplomatie moderne fondée sur les intérêts nationaux plutôt que sur les considérations religieuses ou dynastiques.

Richelieu s'intéresse également à l'expansion coloniale française.

Il

crée

en

1627

la

Compagnie

des

Cent-Associés

pour

développer

la

Nouvelle-France

(Canada),

encourage

l'implantation

française

dans

les

Caraïbes

et

soutient les missions commerciales en Afrique et en Asie.

Cette vision globale témoigne de sa compréhension des nouveaux enjeux géopolitiques liés à la mondialisation naissante.

Sous son impulsion, la France commence à se doter d'une marine de guerre permanente, indispensable pour protéger ses côtes et ses intérêts coloniaux.

Les

arsenaux

de

Brest

et

de

Toulon

sont

développés,

et

des

ordonnances

réglementent

l'organisation

navale,

posant

les

fondements

de

la

puissance

maritime française qui s'épanouira sous Colbert.

Héritage et influence culturelle

L'héritage de Richelieu dépasse largement le cadre politique pour s'étendre au domaine culturel, où son influence a été décisive et durable.

Homme

de

lettres

accompli,

auteur

de

traités

théologiques

et

politiques,

le

cardinal

était

profondément

convaincu

que

la

grandeur

d'un

État

se

mesure

autant

à

son

rayonnement

intellectuel qu'à sa puissance militaire ou économique.

L'Académie française

Sa création la plus emblématique demeure l'Académie française, fondée en 1635.

Cette

institution,

qui

existe

toujours

aujourd'hui,

avait

pour

mission

originelle

de

fixer

les

règles

du

langage et de promouvoir la pureté de la langue française.

En

officialisant

et

en

plaçant

sous

protection

royale

ce

qui

n'était

au

départ

qu'un

cercle

informel

d'écrivains,

Richelieu

fait

de

la

langue

un

instrument

de

l'unité

nationale

et

du

prestige

international de la France.

Mécénat et arts

Grand mécène, Richelieu patronne de nombreux artistes, écrivains et savants.

Il

fait

construire

le

Palais-Cardinal

(futur

Palais-Royal),

doté

d'une

galerie

de

tableaux

et

d'un

théâtre

où

sont

représentées

les

pièces

des

meilleurs

dramaturges de l'époque.

Il

entretient

des

relations

complexes,

mais

fécondes

avec

Corneille,

et

soutient

l'émergence

du

classicisme

français

qui

dominera

la

scène

culturelle

européenne pendant plus d'un siècle.

Réforme éducative

Le cardinal réforme également la Sorbonne, dont il devient proviseur en 1622.

Il fait reconstruire les bâtiments de cette prestigieuse institution et y établit sa propre chapelle funéraire.

Conscient de l'importance de l'éducation dans la formation des élites, il favorise le développement des collèges et encourage la diffusion du savoir.

Au-delà de ces réalisations concrètes, Richelieu a profondément influencé la conception même de l'État et du pouvoir en France.

Il théorise et met en pratique les principes de la "raison d'État", selon lesquels l'intérêt supérieur du royaume justifie tous les moyens employés pour le servir.

Cette

doctrine,

exposée

dans

son

"Testament

politique"

(publié

posthumément),

préfigure

l'absolutisme

de

Louis

XIV

et

influence

durablement

la

pensée

politique française.

La figure de Richelieu a aussi marqué l'imaginaire collectif et la culture populaire.

Dès le XVIIe siècle, sa personnalité complexe suscite des jugements contrastés.

Admiré pour son génie politique, il est aussi craint et détesté pour sa rigueur implacable.

Cette

ambivalence

se

perpétue

dans

les

représentations

littéraires

ultérieures,

notamment

dans

"Les

Trois

Mousquetaires"

d'Alexandre

Dumas

(1844),

où

le

cardinal

apparaît

comme

un

antagoniste

machiavélique,

mais

doté

d'une grandeur indéniable.

Aujourd'hui, Richelieu demeure une référence incontournable dans la tradition politique française.

Son

nom

reste

associé

à

une

conception

forte

de

l'État,

centralisé

et

interventionniste,

qui

a

profondément

marqué

l'histoire de France.

De

nombreux

lieux,

établissements

et

navires

portent

son

nom,

témoignant

de

l'empreinte

durable

laissée

par

ce

personnage hors du commun sur l'identité nationale française.

Qu'on

le

considère

comme

un

tyran

cruel

ou

comme

le

fondateur

de

la

France

moderne,

Richelieu

demeure

l'un

des

hommes

d'État

les

plus

remarquables

de

l'histoire

européenne,

dont

l'héritage

continue

d'influencer

les

institutions

et

la pensée politique françaises plus de trois siècles et demi après sa disparition.