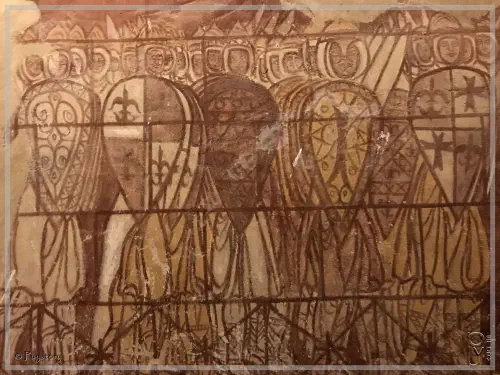

Le

nombre

des

chevaliers

de

la

Table

Ronde

varie

selon

les

moments

et

les

récits,

pouvant aller de 12 à 150 voir plus.

Ces chevaliers sont unis par des sentiments de fraternité indissolubles.

Les douze chevaliers principaux de la Table Ronde sont :

SIR GERAINT surnommé : Le Chevalier Secourable

SIR KAY surnommé : Le Chevalier Humble

SIR BEDIVERE surnommé : Le Chevalier Chevaleresque

SIR GAUVIN surnommé: Le Chevalier Charitable

SIR TRISTAN surnommé : Le Chevalier Honorable

SIR GARETH surnommé : Le Chevalier de Confiance

SIR GAHERIS surnommé : Le Chevalier Sincère

SIR LAMORAK surnommé : Le Chevalier Noble

SIR PERCEVAL surnommé : Le Chevalier Courageux

SIR BORS DE GANIS surnommé : Le Chevalier Vertueux

SIR GALAHAD surnommé : Le Chevalier Loyal

SIR LANCELOT du Lac surnommé : Le Meilleur Chevalier du Monde

N'oublions pas la place centrale du Roi Arthur

La

Table

Ronde

se

trouve

à

la

cour

de

Camelot

du

Roi

Arthur,

dont

le

royaume

s'étend

sur

les deux Bretagnes et le Portugal.

Elle est créée suite à la révélation de Merlin l'Enchanteur à Arthur.

La

vision

de

Merlin

est

que

:

Le

Saint

Graal

apparaît

une

fois

aux

chevaliers

de

la

Table

Ronde, recouvert d'un tissu blanc au milieu d'une lumière éblouissante.

Lorsque

les

chevaliers

voient

cette

lumière,

ils

restent

tous

sans

voix

et

une

odeur

épicée

se répand.

Il fallait fonder une assemblée des chevaliers les plus preux afin de retrouver le Graal.

Le Graal est un élément essentiel à l'harmonie entre les hommes.

Il

faut

qu'un

chevalier

de

la

Table

Ronde

le

trouve

et

regarde

ce

qu'il

contient

pour

que

le

monde continue à fonctionner.

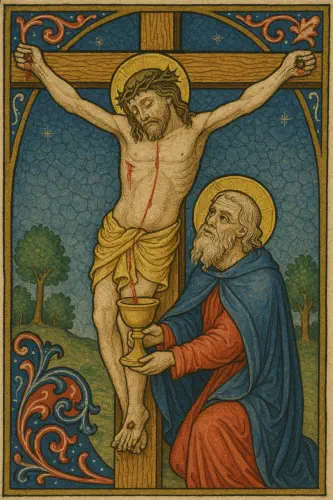

Selon

la

légende,

le

Graal

est

le

calice

dans

lequel

le

Christ

aurait

bu

lors

du

dernier

repas avec les apôtres.

Ce calice aurait contenu son sang après la crucifixion.

L'Origine de la Quête du Saint-Graal

La

quête

du

Saint-Graal

représente

l'une

des

plus

fascinantes

légendes

médiévales,

mêlant

spiritualité chrétienne, mythologie celtique et idéaux chevaleresques.

Explorons

ensemble

les

origines

complexes

de

cette

quête

légendaire,

son

évolution

à

travers

les

siècles,

et

comment

elle

est

devenue

un

symbole

universel

de

recherche

spirituelle

et

de

transcendance.

Émergence du Mythe du Graal

Le

mythe

du

Saint-Graal

fait

sa

première

apparition

littéraire

à

la

fin

du

XIIe

siècle

dans

l'œuvre

"Perceval

ou

le

Conte

du

Graal"

de

Chrétien

de

Troyes

(1130-

1190), composée entre 1180 et 1190.

Dans ce texte fondateur, le Graal demeure un objet aux contours imprécis et au rôle mystérieux, bien loin de l'image définitive qu'il acquerra plus tard.

Perceval,

jeune

chevalier

naïf

et

héros

central

du

récit,

assiste

à

une

procession

énigmatique

où

figure

le

Graal,

mais

n'ose

pas

poser

de

questions

sur

sa

nature ou sa fonction.

Ce silence fatidique devient le point de départ d'une quête qui s'étendra bien au-delà du récit original et marquera profondément la littérature médiévale.

Cette première version ne définit pas clairement le Graal comme un calice chrétien.

Chrétien de Troyes décrit plutôt un plat ou un récipient précieux, richement orné et dégageant une lumière surnaturelle.

L'inachèvement

de

son

œuvre

laissera

place

à

de

nombreuses

continuations

et

interprétations

qui

enrichiront

progressivement

la

symbolique

de

cet

objet

mystérieux.

Les Racines Mythologiques

Avant

sa

christianisation,

le

Graal

puiserait

ses

origines

dans

un

riche

terreau

de

mythologies

anciennes.

Les

spécialistes

ont

identifié

de

nombreuses

connexions

avec

des

récits

préchrétiens,

particulièrement celtiques.

Influence Celtique

Le

chaudron

magique

du

Dagda,

divinité

irlandaise,

offrait

une

nourriture

inépuisable

et

possédait

des pouvoirs de résurrection.

Roger

Sherman

Loomis

(1887-1966),

éminent

médiéviste,

a

fermement

défendu

la

thèse

d'une

origine principalement celtique du Graal.

Héritage Indo-européen

On

retrouve

des

similitudes

frappantes

avec

les

vases

et

récipients

d'abondance

présents

dans

diverses

mythologies

indo-européennes,

notamment

la

corne

d'abondance gréco-romaine (cornucopia).

Motif Universel

Le

thème

du

contenant

magique

dispensant

nourriture

et

boisson

sans

jamais

se

vider

apparaît

dans

de

nombreuses

cultures,

suggérant

un

archétype

universel que le Graal viendra incarner dans sa forme médiévale.

La Christianisation du Mythe

La transformation décisive du Graal en relique chrétienne s'opère au début du XIIIe siècle sous la plume de Robert de Boron.

Dans

son

œuvre

"L'Estoire

dou

Graal",

il

établit

formellement

l'identification

du

Graal

au

Saint

Calice

utilisé

par

Jésus-Christ

lors

de

la

Cène,

son

dernier

repas avec les apôtres.

Cette christianisation représente un tournant majeur dans l'évolution du mythe.

Le Graal devient non seulement la coupe utilisée lors de la Cène, mais aussi le récipient ayant recueilli le sang du Christ lors de la crucifixion.

Cette double symbolique eucharistique et sacrificielle confère au Graal une puissance sacrée incomparable.

L'intégration aux récits du cycle arthurien enrichit encore davantage la légende.

Le

Graal,

désormais

objet

de

vénération

chrétienne,

trouve

sa

place

au

cœur

des

aventures

des

chevaliers

de

la

Table

Ronde,

transformant

leurs

quêtes

en

véritables pèlerinages spirituels et établissant un pont entre les traditions chevaleresques et la spiritualité chrétienne médiévale.

Joseph d'Arimathie et la Translation du Graal

Récupération

Joseph d'Arimathie récupère la coupe utilisée lors de la Cène et recueille le sang du Christ crucifié.

Emprisonnement

Emprisonné pour avoir enseveli le corps de Jésus, Joseph est nourri miraculeusement par le Graal pendant 42 ans.

Voyage

Libéré, il entreprend un long périple vers l'ouest, transportant la précieuse relique jusqu'à l'île de Bretagne.

Préservation

Établissement d'une lignée de gardiens du Graal et construction d'un château pour abriter la relique sacrée.

Le récit détaillé de ce transfert apparaît notamment dans l'"Estoire de Saint Graal" vers 1240.

Ce

texte

développe

considérablement

le

rôle

de

Joseph

d'Arimathie,

créant

une

généalogie

sacrée

et

une

mystique

autour du Graal qui sera ensuite reprise dans de nombreuses œuvres médiévales.

La

disparition

mystérieuse

du

Graal

devient

alors

le

moteur

narratif

qui

justifiera

la

quête

entreprise

par

les

chevaliers arthuriens.

La Quête Spirituelle

Vers

1220,

l'œuvre

anonyme

"La

Queste

del

Saint

Graal"

consacre

définitivement

le

caractère

religieux et mystique de la quête.

Probablement

rédigée

dans

un

contexte

monastique,

cette

version

transforme

profondément

la

signification

du

Graal,

qui

devient

un

symbole

manifeste

de

la

Grâce

divine

et

de

la

présence

réelle du Christ.

La

quête

n'est

plus

simplement

une

aventure

chevaleresque

mais

une

véritable

odyssée

spirituelle.

Le

Graal

est

désormais

présenté

comme

conférant

l'immortalité

à

ceux

qui

boivent

dans

la

coupe

sacrée, non pas sous forme d'immortalité physique, mais comme promesse de salut éternel.

Les

chevaliers

qui

entreprennent

cette

quête

ne

sont

plus

de

simples

guerriers

en

quête

de

gloire,

mais des pèlerins spirituels cherchant la rédemption et la transcendance.

"Et

quant

il

vint

au

Graal,

si

s'agenoilla

devant

et

dist

que

beneoit

fust

Nostre

Sires

qui

li

avoit

soffert a venir en si haut servise come de veoir aucune partie de ses secrez."

Ce

passage

de

la

quête

matérielle

à

la

quête

spirituelle

marque

l'apogée

de

la

christianisation

du

mythe

et

transforme

profondément

la

structure

narrative

des récits arthuriens, introduisant une dimension contemplative et mystique jusqu'alors inédite dans la littérature chevaleresque.

La Table Ronde et les Chevaliers

Arthur

:

Le

roi

qui

envoie

ses

chevaliers

à

la

quête

du

Graal,

symbolisant

l'autorité

temporelle

qui

reconnaît la primauté du spirituel.

Galaad : Fils de Lancelot, chevalier parfait et pur, prédestiné à accomplir la quête du Graal.

Perceval

:

Personnage

originel

de

la

quête,

incarne

l'innocence

et

la

pureté

nécessaires

pour

approcher le Graal.

Lancelot

:

Chevalier

valeureux

mais

imparfait,

son

amour

adultère

pour

Guenièvre

l'empêche

d'achever la quête.

Bohort : L'un des rares à accomplir la quête, représente la persévérance et l'humilité.

L'intégration

complète

du

Graal

dans

le

cycle

arthurien

constitue

l'une

des

plus

brillantes

synthèses littéraires du Moyen Âge.

Les

valeurs

chevaleresques

traditionnelles,

courage,

loyauté,

prouesse,

se

trouvent

réinterprétées

à

la

lumière

de

vertus

chrétiennes

comme

la

pureté,

l'humilité et la foi.

Cette fusion a produit un ensemble narratif d'une richesse exceptionnelle qui continue d'inspirer créateurs et penseurs jusqu'à nos jours.

L'Héritage et les Interprétations

À

travers

les

siècles,

le

Graal

n'a

cessé

de

faire

l'objet

d'interprétations

multiples,

dépassant

largement

son

cadre médiéval initial.

Des lectures ésotériques aux adaptations modernes, cet objet légendaire continue de fasciner et d'inspirer.

Les

débats

sur

son

origine

réelle

(orientale,

celtique

ou

purement

chrétienne)

persistent

dans

les

milieux

académiques.

Certains

chercheurs

ont

même

proposé

des

connexions

avec

des

traditions

gnostiques

ou

des

cultes

à

mystères antiques, élargissant encore le champ des interprétations possibles.

L'influence du Graal sur l'art, la littérature et l'imaginaire collectif est considérable.

Des

œuvres

médiévales

aux

romans

modernes,

des

tableaux

préraphaélites

aux

productions

cinématographiques

contemporaines,

la

quête

du

Graal

s'est

transformée

en

métaphore

universelle

de

la

recherche spirituelle et existentielle.

Le

mystère

persistant

entourant

la

nature

et

la

localisation

du

Graal

continue

d'alimenter

fantasmes

et

recherches.

Des

lieux

comme

Glastonbury,

Montségur

ou

même

Rosslyn

Chapel

ont

été

proposés

comme

dernières

demeures de la relique sacrée.

Cette

incertitude

même

contribue

à

la

pérennité

du

mythe,

faisant

de

la

quête

du

Graal

le

caractère

de

toute

recherche inachevée et de tout idéal poursuivi, mais jamais pleinement atteint.