D'abord il y eut une guerre.

"Une guerre de géants", a dit Napoléon.

Deux grandes armées face à face :

celle de la République et celle du Roi.

Les

Bleus

qui

s'élançaient

derrière

les

trois

couleurs,

les

Blancs

dont

le

drapeau

était

le

Sacré-Coeur.

"Les rebelles se battaient comme des tigres, a dit Kléber, et nous comme des lions".

S'il y eut des morts, beaucoup de morts, c'est surtout au combat.

S'il y eut des massacres - il y en eut beaucoup - c'est autour et à la suite des combats.

Marceau témoigne, comme s'il s'agissait d'une routine :

"Nos soldats en firent une boucherie épouvantable".

Mais la Grande Armée Catholique et Royale ne faisait pas non plus de cadeaux.

Cette

guerre-là

s'est

achevée

quand

les

derniers

carrés

vendéens

furent

écrasés

à

Savenay, les 22 et 23 décembre 1793, par les troupes de Westermann.

A

l'intention

du

Comité

de

Salut

public,

et

sans

ambiguïté,

ce

général

bleu

avait

dressé

l'acte de décès de la Vendée en armes :

"Il n'y a plus de Vendée, citoyens...

Elle est morte sous notre sabre libre.

Je viens de l'enterrer dans les marais et les bois de Savenay...

J'ai

écrasé

les

enfants

sous

les

pieds

des

chevaux,

massacré

les

femmes

qui,

au

moins

pour celles-là, n'enfanteront plus de brigands.

Je n'ai pas un prisonnier à me reprocher".

Selon Kléber, la victoire républicaine réduisait les insurgés au désespoir.

De petites bandes de fidèles suivaient encore Stofflet et La Rochejaquelein.

Quelques autres obéissaient à Charette.

Surtout, répétait Kléber, surtout que l'on ne s'avise point de vouloir "ratisser" le pays.

Pour parvenir à la pacification, de simples opérations de police devaient suffire.

Aujourd'hui encore, sa lucidité nous saisit :

"On

forcerait

tous

les

paysans

de

l'intérieur,

qui

ne

demandent

plus

que

la

paix,

à

se

réunir en masse, et l'on verrait une nouvelle armée se former dans la Vendée."

On n'a pas écouté Kléber.

Déjà, à Nantes, le représentant Carrier cherche comment vider les prisons trop pleines.

Les noyades sont pour demain.

Et le général Turreau vient d'être nommé à la tête de l'armée de l'Ouest.

Turreau.

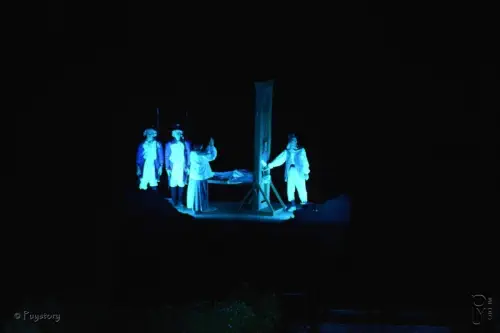

Le voilà donc qui entre en scène.

Quand un spectacle frappe le public, il réclame l'auteur.

L'auteur, ici, c'est Turreau.

Une brute militaire ?

Pas même.

Avant

la

Révolution,

ce

fils

d'un

directeur

des

domaines

du

Roi

s'appelait

Turreau

de

Garambouville.

Il servait aux gardes de Monseigneur le comte d'Artois.

Les idées nouvelles ne semblent l'avoir séduit qu'au printemps de 1791.

Les

volontaires

qui

s'en

allaient

aux

frontières

défendre

la

patrie

en

danger

avaient

élu

lieutenant-colonel cet homme expérimenté.

Le

voilà

aux

armées

du

Nord,

il

passe

général

de

brigade

et,

un

mois

plus

tard,

général

de division.

Il

sera

commandant

en

chef

de

l'armée

des

Pyrénées-Orientales,

d'où

on

l'appellera

dans

l'Ouest.

Pour le malheur de l'Ouest.

Il a trente-sept ans.

Il connaît la région.

Il y revient pénétré d'une certitude :

toute

manifestation

d'humanité

sera

comprise

par

les

insurgés

comme

une

preuve

de

faiblesse.

D'emblée Turreau va écarter le plan de pacification proposé par Kléber :

"Ce n'est pas le mien !".

Il

veut

agir

selon

un

texte

qui,

pour

lui,

se

révèle

une

bible

:

le

décret

pris

le

1er

août

1793

par la Convention nationale.

Exaspérée

parce

que

les

Vendéens

l'emportent

partout,

elle

a

ordonné

que

les

bois,

les

taillis,

les

genêts,

les

forêts

des

rebelles

seraient

détruits,

que

les

récoltes

seraient

coupées,

les

bestiaux

saisis,

les

femmes

et

les

enfants

déportés

dans

l'intérieur

de

la

République.

Ce décret, on n'a eu ni le temps ni la possibilité d'en pousser jusqu'au bout l'application.

C'est la tâche que se donne Turreau.

Même il veut aller plus loin.

Le vendredi 17 janvier 1794, aux 102.709 hommes qu'il lâche sur la Vendée, il ordonne :

-

Tous

les

brigands

qui

seront

trouvés

les

armes

à

la

main,

ou

convaincus

de

les

avoir

prises pour se révolter contre leur patrie, seront passés au fil de la baïonnette.

On en agira de même avec les filles, femmes et enfants qui seront dans ce cas...

Tout ce qui peut être brûlé sera livré aux flammes".

C'est

muni

de

cet

ordre

terrifiant

que

douze

colonnes

vont

progresser

dans

un

pays

exsangue.

Il

ne

faudra

pas

longtemps

pour

qu'elles

méritent

le

nom

dont

l'Histoire

les

a

marquées

pour jamais :

les Colonnes infernales.

Turreau a proclamé :

"La Vendée doit être un cimetière national." ?

Elles foncent d'est en ouest, les Colonnes infernales.

Comme Turreau l'a voulu.

Chacun de leurs chefs connaît sa mission : il faut anéantir la Vendée et les Vendéens.

Peu de temps plus tard, Gracchus Babeuf le comprendra le premier en inventant le mot :

On a voulu dépopulationner la Vendée.

La Vendée flambe.

Les Vendéens meurent.

Les responsables rendent compte.

Le général Grignon :

"Cela va bien, nous en tuons plus de cent par jour..."

Le général Cordelier - retenez bien ce nom :

"J'avais

ordonné

de

passer

au

fil

de

la

baïonnette

tous

les

scélérats

qu'on

aurait

pu

rencontrer et de brûler les métairies.

Mes

ordres

ont

été

ponctuellement

exécutés

et,

dans

ce

moment,

quarante

métairies

éclairent la campagne...

J'ai

fait

passer

derrière

la

haie

-

cela

veut

dire

fusiller

-

environ

six

cents

particuliers

des

deux sexes!...".

Le général Duquesnoy : "J'ai brûlé et égorgé tous les habitants que j'ai trouvé."

L'adjudant commandant Névy : "J'ai brûlé et cassé la tête à l'ordinaire."

On tue.

On brûle.

Les rapports s'accumulent au quartier général de Turreau.

Le

général

Avril

:

"J'ai

couché

les

insurgés

de

Saint-Lyphard

par

terre

au

nombre

de

cent...

Il en a été grillé une quantité dans les brûlis de toutes les maisons du faubourg."

Ces insurgés ont-ils tous pris les armes ?

S'agit-il des "brigands" dénoncés par les textes officiels ?

Nullement.

Ce

sont

des

habitants

restés

dans

leurs

villages

et

qui

précisément

n'ont

pas

voulu

accompagner

au-delà

de

la

Loire

ceux

qui

avaient

plus

de

raisons

qu'eux

de

redouter

les

Bleus.

Pas de quartier : ce sont les ordres.

Turreau a hésité quant au sort à réserver aux femmes et aux enfants.

Il a cherché à obtenir un blanc seing du Comité de Salut public :

"S'il

faut

les

passer

tous

au

fil

de

l'épée,

je

ne

puis

exécuter

une

pareille

mesure

sans

un

arrêté qui mette à couvert ma responsabilité."

Le Comité a préféré ne pas répondre.

Les

témoignages

les

plus

accablants

émanent

souvent

des

rangs

de

l'armée

républicaine.

Celui du régisseur général Beaudesson :

"Voulant

connaître

et

m'assurer

par

moi-même

s'il

restait

encore

des

subsistances

à

enlever

des

maisons

éparses

çà

et

là

à

moitié

brûlées,

je

me

transportai

dans

quelques-

unes.

Mais qu'y trouvai-je ?

Des

pères,

des

mères,

des

enfants

de

tout

âge

et

de

tout

sexe,

baignés

dans

leur

sang,

nus

et

dans

des

postures

que

l'âme

la

plus

féroce

ne

pourrait

envisager

sans

frémissement.

L'esprit se trouble même en y pensant."

Nombre

de

ceux

qui

ont

été

les

artisans

de

cette

monstruosité

se

sont

engagés

à

l'appel

de Danton pour défendre la patrie.

Il y a des paysans parmi ceux qui massacrent ces paysans.

Des artisans parmi ceux qui exterminent les artisans.

Des

bourgeois

qui

tuent

d'autres

bourgeois

et

même

des

nobles

pour

commander

l'extermination de ceux qui se battent pour le Roi.

Ils étaient entrés en Belgique ou en Rhénanie.

On leur avait jeté des fleurs.

On

ne

les

traitait

pas

comme

des

conquérants

mais

comme

les

ambassadeurs

de

la

liberté.

Maintenant ils éventraient les femmes et embrochaient les enfants à la mamelle.

Pourquoi ?

Peut-être

un

des

acteurs

de

cette

horreur

sans

nom

va-t-il

hasarder

pour

nous

l'esquisse

d'une impossible réponse.

Il est capitaine.

Il s'appelle Dupuy.

Il appartient

- impossible d'inventer un tel détail - au bataillon de la Liberté !

Il écrit à sa sœur :

"Partout où nous passons, nous portons la flamme et la mort.

L'âge, le sexe, rien n'est respecté.

Hier un de nos détachements brûla un village.

Un volontaire tua ce matin trois femmes.

C'est atroce mais le salut de la République l'exige impérieusement..."

Il a horreur de ce qu'il fait, mais il le fait, parce qu'on lui a dit qu'il fallait le faire.

Et

il

ajoute

:

on

croit

entendre

le

soupir

qu'il

pousse

alors

même

que

sa

plume

trace

les

mots - :

"Quelle guerre !".

Cependant Turreau s'inquiète.

Il

a

instamment

demandé

au

Comité

de

Salut

public

si

son

plan

reflétait

bien

les

intentions de la Convention nationale.

On n'a pas daigné lui répondre.

Il a insisté.

Cette fois avec succès.

On l'imagine décachetant fébrilement le pli scellé aux armes de la République.

Que lit-il ?

Ceci :

"Tu te plains de n'avoir pas reçu du Comité une approbation formelle de tes mesures.

Elles lui paraissent bonnes, et tes intentions pures.

Mais,

éloigné

du

théâtre

des

opérations,

il

attend

les

grands

résultats

pour

se

prononcer

dans une matière où on l'a trompé tant de fois, ainsi que la Convention nationale."

Ainsi on le jugera selon qu'il aura ou non réussi.

Certes, un peu plus loin, on lui conseille d'exterminer de son mieux les brigands.

Mais, en ce temps-là, les généraux républicains qui échouent sont guillotinés.

Turreau en tire cette conclusion qu'il faut redoubler d'énergie.

Ce qui veut dire de férocité. Brûler, brûler, brûler davantage encore.

Et tuer, tuer, tuer.

Un village - plus que tous les autres - va payer le prix de cette implacable résolution.

Son nom ?

Les Lucs-sur-Boulogne.

Que s'est-il passé aux Lucs-sur-Boulogne à la fin de février 1794 ?

Réponse : un épouvantable massacre.

Comment s'est-il déroulé ?

L'historien a le devoir de l'attester : nous l'ignorons.

Nous sommes informés de l'identité des victimes et même de leur âge.

Nul ne saura jamais dans quelles conditions on les a fait mourir.

Si en d'autres lieux, des survivants ont pu témoigner, ici aucun ne l'a fait.

Aucun.

Aux

Lucs-sur-Boulogne,

ce

sont

les

chiffres

qui

parlent

:

plus

de

cinq

cents

personnes,

des

hommes,

des

femmes,

des

enfants

-

surtout

des

femmes

et

des

enfants

-

ont

été

massacrés par les deux colonnes du général Cordelier.

Elles arrivent, ces colonnes.

Elles

approchent

par

ces

chemins

creux

où

l'on

est

vu

sans

jamais

voir

ceux

qui,

tapis

derrière les haies, vous regardent.

Un chef vendéen obsède littéralement les généraux de la République : Charette.

L'ordre a été donné de lui courir sus.

Il est signalé, le 17 février, comme se trouvant aux Petit et Grand-Luc.

Turreau lui-même veut être là pour l'attaque.

Le 22 février, les colonnes se ruent.

Turreau écrit au Comité de Salut public :

"J'ai

vu

enfin

M.

Charette

en

personne,

à

la

tête

de

quelques

tirailleurs,

masqués

par

une

haie".

Il n'a fait que le voir.

Charette s'est dérobé.

Le

28

février

1794,

les

colonnes

du

général

Cordelier

partent

des

landes

de

Bois

Jarry

en

direction des Lucs.

Une colonne traverse la rivière au moulin de l'Audrenière.

Elle

tourne

vers

le

sud

et

se

déploie

pour

remonter

la

rive

gauche

de

la

Boulogne

en

direction du Grand-Luc.

Au

même

moment,

la

colonne

du

commandant

Martincourt

s'avance

sur

la

rive

droite

vers le Chef-du-Pont et le Petit-Luc.

Cordelier,

persuadé

que

"Charette

est

aux

abois"

–

ce

sont

ses

propres

termes

-

fait

savoir,

le

même

jour,

que

ses

colonnes

vont

"exécuter

de

concert

l'attaque

du

Grand

et

Petit Luc".

C'est tout ce que nous disent les rapports officiels.

Et

nous

n'aurions

rien

su

de

ce

qui

s'est

ensuivi,

si

le

curé

Barbedette

n'était

revenu

dans

sa paroisse Saint-Pierre du Grand Luc quelques jours plus tard.

Avec

un

acharnement

qui

nous

bouleverse,

il

a

tenu,

en

s'aidant

du

témoignage

de

quelques

survivants,

à

relever

l'identité

de

ceux

dont

les

cadavres

pourrissaient

à

l'abandon.

Il

faut

que

vous

l'entendiez,

le

curé

Barbedette

énoncer

par

ma

voix

les

dernières

lignes

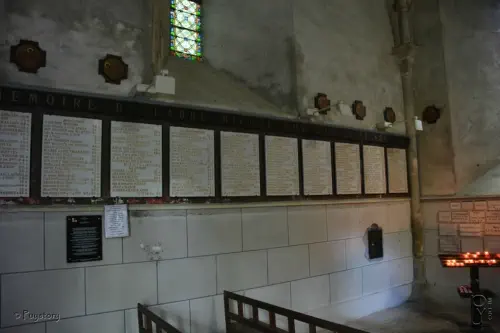

de la terrible liste qu'il a dressée et qui témoigne devant l'Histoire :

"Lesquels

noms

ci-dessus

des

personnes

massacrées

en

divers

lieux

de

la

paroisse

du

Grand

Luc

m'ont

été

référés

par

les

parents

échappés

au

massacre,

pour

y

être

inscrits

sur

le

présent

registre,

autant

qu'il

a

été

possible

de

les

recueillir

dans

un

temps

de

persécution

la

plus

atroce,

les

corps

ayant

été

plus

d'un

mois

sans

être

inhumés,

dans

les champs de chaque village du Luc.

Ce

que

j'atteste

comme

trop

véritable

après

avoir

été

témoin

oculaire

de

ces

horreurs

et

plusieurs fois exposé à en être aussi la victime

».

Ce 30 mars 1794", signé C. Barbedette, curé de Saint-Pierre-du-Luc.

Point d'autres preuves écrites ?

Si.

Un républicain qui marchait à la suite des légions.

Il s'appelait Chapelain - tenait son journal.

Voici ce qu'il a écrit ce jour-là :

"Journée fatigante, mais fructueuse.

Pas de résistance.

Nous

avons

pu

décalotter

toute

une

nichée

de

calotins

qui

brandissaient

leurs

insignes

du fanatisme.

Nos colonnes ont progressé normalement"

.

Le manuscrit du curé Barbedette dormira quatre-vingts ans dans un grenier.

Quand on le découvrira, certains, de la famille "bleu", crieront à l'imposture.

Ils ne voudront pas croire à tant de barbarie.

Assurément c'est un faux !

En revanche des historiens "blancs" brandiront la liste comme une machine de guerre.

Aujourd'hui - il faut que vous le sachiez, le doute n'est plus permis.

Les archives ont parlé.

Les chercheurs ont prononcé.

Les

ultimes

épreuves

viennent

d'être

apportées

dans

un

travail

définitif

par

Monsieur

Pierre Marambaud.

La liste du curé Barbedette contient 564 noms.

559 ont été confirmés par d'autres sources.

L'effroi

glace

notre

âme

lorsque

nous

découvrons

parmi

eux

les

noms

de

cent

dix

enfants

"de sept ans et au-dessous".

Au village, le cri a retenti : les Bleus arrivent ! Trop tard : ils sont là.

Et

ce

sont

les

portes

que

l'on

enfonce,

les

femmes

qui

hurlent,

celles

qui

crispent

leurs

mains

sur

leur

chapelet

et

s'agenouillent

pour

mourir,

celles

qui

couvrent

leurs

enfants

de

leur corps.

Les hommes impuissants qui serrent les poings ou cherchent en vain une arme.

Et

les

Bleus

qui

déferlent

en

jurant

de

toutes

leurs

forces,

comme

pour

mieux

accomplir

la sale besogne.

Le galop de ceux qui fuient.

Les petits que l'on entraîne.

Les sanglots.

Les cris qui s'achèvent en gémissement d'agonie.

Ceux qui se cachent, ceux que l'on trouve.

Les baïonnettes qui se lèvent, qui frappent, qui fouillent, qui éventrent, qui égorgent.

Les supplications inutiles, les jurons des tueurs qui redoublent.

Ceux que l'on achève.

Ceux qui mettront des heures à mourir.

Et

les

flammes

qui

se

lèvent,

qui

ronflent,

qui

dévorent

tout,

les

maisons,

le

bétail,

les

meubles,

les

bardes

et

aussi

ceux

qui

avaient

cru

sauver

leur

vie

en

se

glissant

dans

quelque soupente.

Le feu, le sang, les larmes.

Il y a deux siècles de cela.

Vous

ne

seriez

pas

morts

pour

rien,

enfants

des

Luc-sur-Boulogne,

si

l'image

et

le

souvenir

de

vos

petits

corps

martyrisés

pouvaient

arrêter

les

bras

qui

se

lèveraient

encore pour commettre de tels crimes.

Rien ne les excuse, rien ne les excusera jamais car ils font régresser le genre humain.

Il faut sans cesse qu'ils soient rappelés à ceux qui nous suivront.

Même

lorsque

les

bourreaux,

aux

yeux

enfin

dessillés,

pleureront

un

jour

sur

leur

barbarie.

Même

lorsque

les

fils

des

victimes,

sans

oublier,

voudront

accorder

leur

pardon

à

leurs

frères égarés.

Extrait du Discours d'Alain Decaux de l'Académie Française, le 25 septembre 1993.