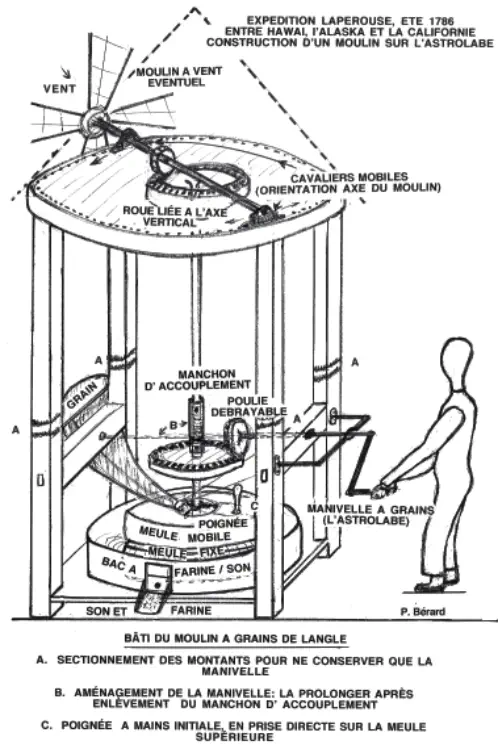

Les

moulins

à

farine

sont

une

innovation

de

l'expédition

"La

Pérouse",

connus

au

point

de

devenir un symbole de la silhouette d'au moins un navire.

On

sait

par

ailleurs

que

le

capitaine

de

vaisseau

"de

Langle"

était

très

inventif,

notamment

dans

le

domaine

des

instruments

culinaires

pour

la

santé

des

équipages,

qu'on

devait

préserver dans une aussi longue campagne.

Après

le

départ

des

Îles

Hawaii

(Maui)

vers

l'Alaska,

La

Pérouse

est

préoccupé

pour

la

santé des équipages avec la fraîcheur qui apparaît, route au nord.

Il

encourage

diverses

mesures

de

lutte

contre

l'humidité,

fait

ajouter

secrètement

du

quinquina

au

rhum

du

grog,

et

parle

du

grain,

embarqué

en

France

et

au

Chili,

de

préférence à la farine, pour des raisons de conservation.

Il dit en juin 1786 :

"On nous avait donné des meules de 24 pouces (60 cm) de diamètre sur 4,5 pouces

(11 cm) d'épaisseur.

Quatre hommes devaient les mettre en mouvement.

On

assurait

que

Mr

de

Suffren

n'avait

point

eu

d'autre

moulin

pour

pourvoir

au

besoin

de

son escadre.

Il

n'y

avait

plus

dès

lors

à

douter

que

ces

meules

ne

fussent

suffisantes

pour

un

aussi

petit

équipage

que

le

nôtre,

mais

lorsque

nous

voulûmes

en

faire

usage

le

boulanger

trouva

que

le

grain

n'était

que

brisé

et

point

moulu,

et

le

travail

d'une

journée

entière

de

quatre

hommes

que

l'on

relevait

toutes

les

demi-heures,

n'avait

produit

que

25

livres

(11

kg) de cette mauvaise farine.

Comme

notre

blé

représentait

prés

de

la

moitié

de

nos

moyens

de

subsistance,

nous

eussions

été

dans

le

plus

grand

embarras

sans

l'esprit

d'invention

de

Mr

de

Langle

qui,

aidé

d'un

matelot,

ancien

garçon

meunier,

imagina

d'adapter

à

nos

petites

meules

un

mouvement de moulin à vent.

Il

essaya

d'abord

avec

quelque

succès

des

ailes

que

le

vent

faisait

tourner,

mais

bientôt,

il

leur substitua une manivelle.

Nous

obtînmes

par

ce

nouveau

moyen

une

farine

aussi

parfaite

que

celle

des

moulins

culinaires, et nous pouvions moudre chaque jour deux quintaux de blé".

La

manivelle

et

un

système

de

démultiplication

de

l'effort

(axes,

poulies

ou

engrenages

de

diamètres

différents,

éventuellement

courroies)

étaient

ce

qu'il

y

avait

de

plus

productif

pour une manutention commode de la meule mobile.

Le procédé, quand il a été au point, a évidemment été appliqué aux deux navires.

Le moulin à vent de l'Astrolabe a été laissé à Monterey.

Bien

qu'il

ne

soit

pas

très

agréable

pour

les

officiers

qu'on

vienne

moudre

le

grain

au-

dessus

de

leurs

locaux,

à

l'extrême

arrière,

pour

ne

pas

gêner

la

voile

d'artimon,

de

Lesseps,

un

des

rares

survivants

de

l'expédition

précise

que

De

Langle

a

demandé

d'en

reconstruire un autre après le départ.

Sur

la

Boussole,

navire

de

La

Pérouse,

qui

bénéficiait

d'une

demi-dunette

légère

à

la

poupe,

l'installation

d'un

tel

moulin,

juste

au-dessus

des

locaux

abritant

le

chef

d'expédition, aurait supposé des madriers pour le supporter.

Il n'a donc mis en place que la manivelle.

Le

dispositif

de

Langle

(qui

en

a

peut-être

fait

un

compte

rendu

par

courrier

à

l'Académie

de

Marine,

dont

il

était

membre),

cela

peut

être

aussi

une

concession

aux

équipages

post-révolutionnaires, bien décidés à minimiser les corvées.

On

sait

en

tout

cas

que

ces

moulins

ont

rapidement

disparu

du

paysage

de

la

marine

à

voile, car ils devaient présenter beaucoup d'inconvénients d'encombrement.

Par contre, la "manivelle" a dû être adoptée partout, et éventuellement perfectionnée.